9月16日,禾赛科技在香港交易所敲响了上市钟声,收报234港元,市值358亿港元,成为激光雷达行业中首家完成“美股+H股”双重上市的企业。

这次IPO募资规模达到41.60亿港元(约5.35亿美元),包括高瓴投资和Grab Holdings等基石投资者一共认购了1.48亿美元,公开发售部分获168.65倍超额认购——市场情绪一片高涨。这样的火热场面,容易让人误以为激光雷达是一门稳赚不赔的好生意。

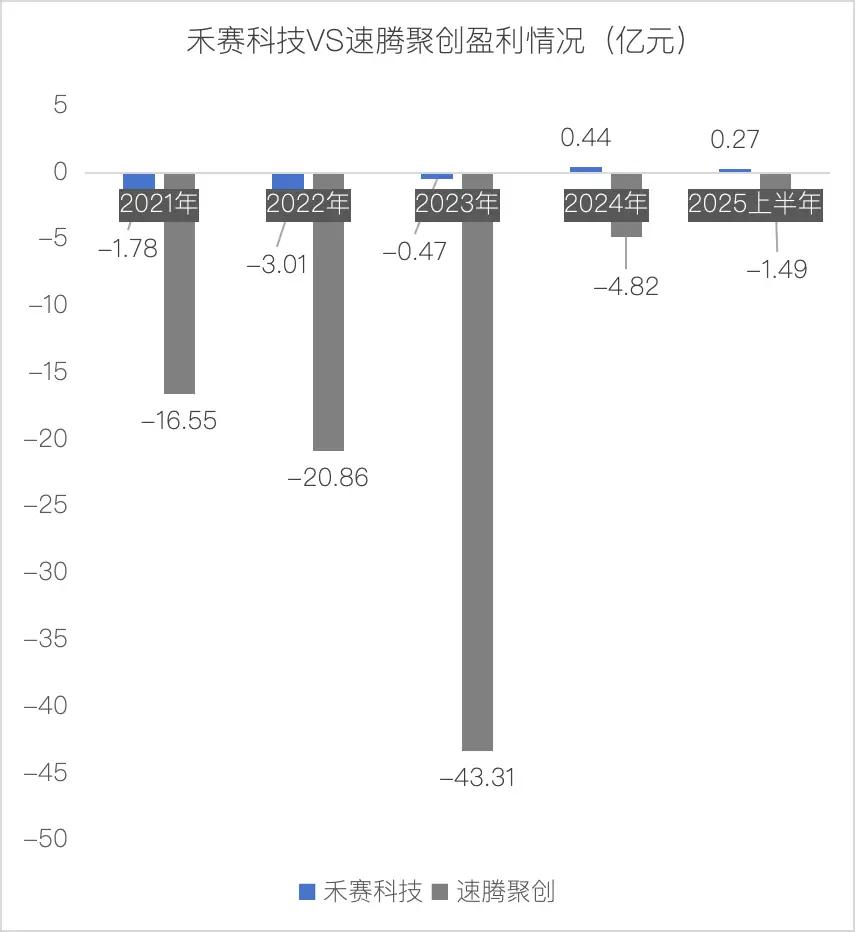

事实上,尽管激光雷达是智驾系统的“眼睛”,在新能源车的产业链中不可或缺,盈利的企业却是屈指可数。即便是行业龙头禾赛科技,今年一季度仍亏损1750万元,直到二季度才勉强扭亏;另一家头部企业速腾聚创,2025年上半年仍亏损1.5亿元。

当年智能手机普及时,苹果、三星都赚得盆满钵满;电动车兴起时,特斯拉、比亚迪也找到了赚钱的路子。可在激光雷达这里,技术价值和赚钱能力并不成正比。

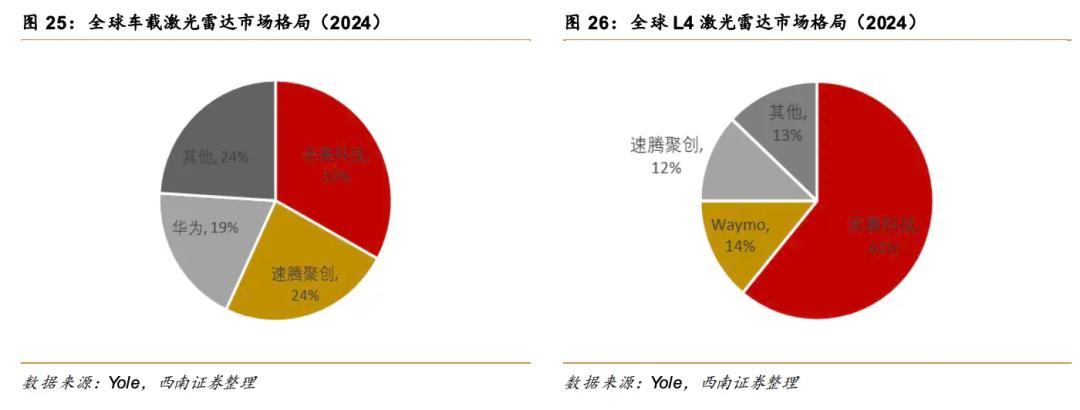

从全球竞争来看,中国企业已经占了绝对优势。Yole Group的报告显示,中国激光雷达品牌占全球95%的份额,禾赛科技、速腾聚创、华为、图达通被称为“四巨头”。曾经领先的海外企业如Velodyne已被收购,Quanergy黯然退市,话语权几乎完全掌握在中国企业手中。

即便如此,当激光雷达从豪华车的专属变成平价车的标配,禾赛和速腾聚创却面临“销量上涨、单价下跌”的窘境。2025年,国内激光雷达装机量有望冲击250万颗。但激光雷达的平均售价却从2022年的每台8000-10000元,一路跌到了2025年的2000-3000元。

激光雷达企业为什么赚钱这么难?

面对汽车市场的困境,激光雷达企业纷纷将目光投向了机器人市场,割草机器人、工业机器人、人形机器人……这些新兴应用真能破解它们的盈利难题吗?

谁在赚钱?谁在亏钱?

要理清激光雷达行业的盈利真相,最直接的方式是看“四大巨头”的财务表现,它们基本代表了中国激光雷达产业的水平。

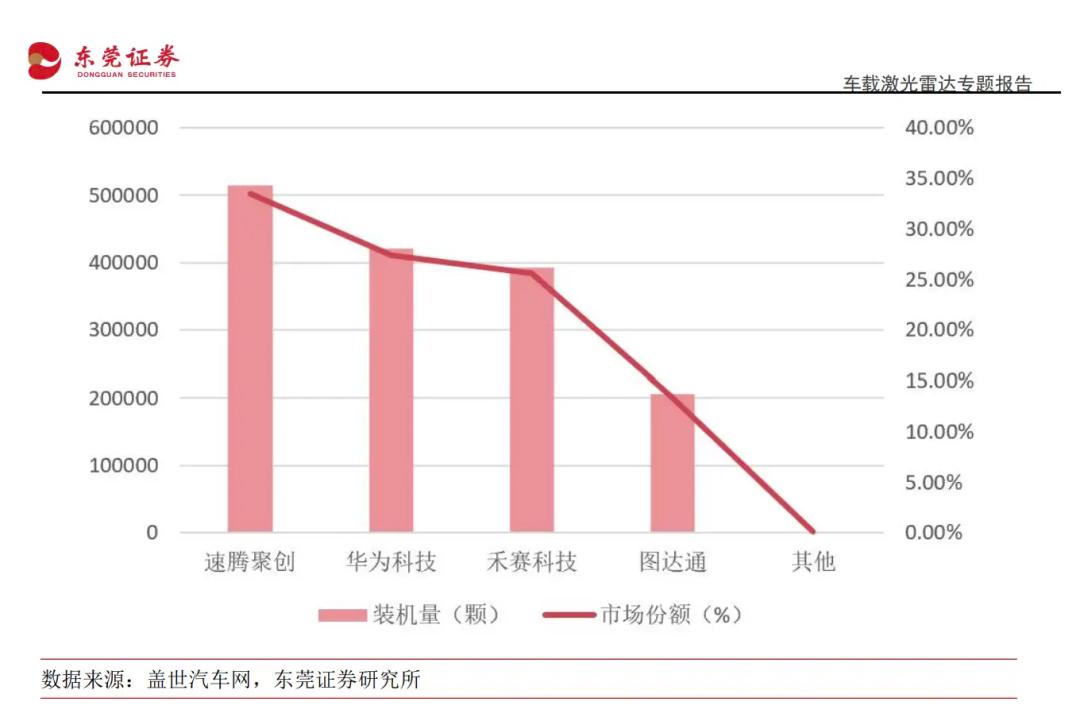

根据东莞证券研报,2024年国内乘用车市场激光雷达标配规模最大的四家供应商依次为速腾聚创(33.6%)、华为(27.4%)、禾赛科技(25.6%)和图达通(13.4%),市场份额总达99.9%。

其中,禾赛科技和速腾聚创的竞争最为激烈,两家企业在技术路线、市场策略、客户群体上都有重叠。

从2024年收入规模看,禾赛科技以33%的全球份额位居第一,速腾聚创以26%紧随其后;但按出货量计算,速腾聚创以51.98万反超禾赛的45.52万,成为“出货之王”。这反映了两家企业不同的策略:一个偏重利润,一个追求规模。

两家在国内市场的份额也是此消彼长。2024年,速腾聚创以33.6%的份额位居第一,禾赛以25.6%排名第三;而到2025年上半年,禾赛市场份额回升至42%,重夺榜首,速腾则降至27.4%,退居第三。

禾赛是目前四大巨头中唯一公开实现盈利的企业,但其盈利之路并不平坦——2021至2023年持续亏损,直到2024年才首次全年盈利。2025年Q1再次亏损1750万元,Q2扭亏为盈,实现净利润4410万元。

从市场地位看,禾赛确实底气较足。Yole Group数据显示,其在2021-2024年连续四年蝉联全球收入第一。尤其是在高价值的L4自动驾驶市场中,禾赛份额高达61%,连续四年位居榜首,而速腾仅占12%。

L4市场的激光雷达价格通常在5万-15万元,远高于ADAS(高级驾驶辅助系统)市场的2000-3000元,这让禾赛科技有了更高的利润空间。

速腾聚创的情况更加复杂:虽为2024年全球出货冠军,但未摆脱亏损——2025年上半年亏损1.5亿元,所幸同比减亏44.5%。

华为在激光雷达市场是个比较特殊的存在。作为其庞大业务体系中的一环,激光雷达业务未单独披露财务数据,但市场表现强势。2025年上半年,华为一度成为国内市场份额最高的厂商。问界、阿维塔等车型均采用华为激光雷达,其生态护城河是其他企业难以复制的。

图达通在四巨头中规模最小,处境也最危险。目前正以117亿港元估值借壳赴港上市,但财务状况堪忧:2022年至2024年前9个月,累计营收3.1亿美元,累计净亏损却高达5.4亿美元。更严峻的是过度依赖单一客户——蔚来汽车贡献九成以上收入。

面对中国企业的激烈攻势,海外企业集体败退。

激光雷达开创者Velodyne曾为行业霸主,但因商业化缓慢、成本控制不力,最终于2022年被Ouster收购;

Quanergy因市值过低于2024年退市;

Luminar虽仍在坚持,但也深陷亏损泥潭,2024年前三季度净亏损超1亿美元。

关注该领域的投资人林涛指出,海外企业技术路线偏保守,成本控制能力弱,“起了大早,赶了晚集”,在中国企业的技术与成本双重优势前已失去竞争力。

智驾越普及,激光雷达越难赚

这更令人疑惑:为什么在一个技术门槛高、需求增长快、中国企业占绝对优势的行业,赚钱却不容易?

毋庸置疑,激光雷达的技术价值已被市场验证。

车企负责智驾系统的工程师赵青分析,激光雷达有安全价值、功能价值,也有面向潜在消费者的“情绪价值”,激光雷达已经从此前的“上车生存性危机”进入到现在“帮车企卖车”的阶段。

目前智能驾驶主要有两种技术路线:一是以特斯拉为代表的“纯视觉方案”,主要依靠摄像头+算法;二是“多传感器融合方案”,采用激光雷达+摄像头+毫米波雷达的组合。从单个传感器硬件成本看,激光雷达>毫米波雷达>摄像头。

除了特斯拉坚持纯视觉方案、小鹏部分车型采用纯视觉路线外,目前主流智驾系统普遍采用激光雷达方案,每车配备1-3颗。

“激光雷达就像汽车的眼睛,没有它,车子在复杂路况下就像‘瞎子’。”这代表了一些车企的观点。赵青举例说:在夜晚或者雨雾天气,摄像头容易受光线影响,导致“看不清”,毫米波雷达虽然能测距离和速度,但因为对金属物体过于敏感且分辨率不高,经常被过滤掉报警信号;这种情况下,激光雷达能够提供更精准的三维环境信息,补足其他传感器的短板。

市场需求的确正在高速增长。根据盖世汽车研究院数据,2025年上半年国内激光雷达装机量已达100.2万颗,同比再增71%,全年有望冲击250万颗。更值得注意的是,单车配备激光雷达的数量也在增加:例如,新款问界M9从1颗提升到4颗;而在L4级Robotaxi领域,单车用量通常在4颗以上。

但这种技术认可和需求增长,并没有转化为企业的盈利能力。问题出在哪儿?

在智驾普及之前,激光雷达企业面临的是“小众高价”的难题。赵青称,此前激光雷达主要用于自动驾驶测试车及少数高端车型,客户对价格没现在这么敏感。单价虽高,但市场规模有限,难以形成规模效应。

如今智驾普及,市场扩大,行业却陷入“量大价跌”的困境。“20万甚至10万出头的车都需配备激光雷达,市场下沉扩大需求,但也带来巨大价格压力。”赵青表示。

2022年,激光雷达均价为8000-10000元;到2025年,已跌至2000-3000元。三年时间,它从“奢侈品”变成“必需品”,部分产品甚至步入“千元时代”。

为什么会陷入这样的价格战?说白了,激光雷达企业被上下游夹在了中间。

向上游看,核心器件受制于国外厂商。激光雷达的成本结构中,激光器和探测器等核心器件占比最高,约占总成本的40%-50%。这些关键器件多依赖进口,成本压缩空间有限。好在,芯片化、集成化及技术路线的变化使激光雷达的成本极大下降。

但向下游看,车企降本的诉求更强烈。汽车智能辅助系统供应商薛鑫表示,随着新能源汽车竞争的白热化,车企对成本控制要求越来越严格,每个零部件都要降成本,激光雷达虽然重要,但也不例外。

薛鑫透露,“整车厂还经常会‘扶持’自己的供应链体系”。速腾聚创在其二季度财报中称,失去了两家主要客户,其中一家选择了战略一级供应商的产品。

现在的一大趋势是,智驾下沉、城市NOA功能向10-20万元车型渗透。激光雷达是实现NOA的核心传感器之一。这意味着,它必须适应这个价格区间车型的成本要求。

根据国盛证券,在这个趋势下,速腾聚创的激光雷达价格从2023年的约3000元降至2024年的约2300元,降幅超过20%;禾赛科技的产品价格也从约2500元降至约2000元。

除了产业链地位,技术路线趋同导致的差异化不足,也导致各家“只能”拼价格。

根据国金证券的研报分析,目前全球仅有约8家企业具备前装量产车规级主视激光雷达的能力,真正具备市场竞争力的主流玩家只有速腾、禾赛、华为、图达通4家。随着半固态激光雷达成为ADAS量产方案的主流选择,各家企业的技术路线日趋接近,产品性能差异不断缩小。

“现在主流厂商都在走半固态、芯片化、小型化的路线,产品参数也越来越接近。这种情况下,很多客户倾向选择价格更低的。”赵青表示。

由此可见,“智驾越普及,激光雷达越难赚”的原因逐渐清晰:智驾普及带来需求爆发,但产业链的中间地位使其缺乏议价能力,产品同质化之下,价格战成为主流。结果,市场大了,钱却更难赚了。

机器人市场,是希望还是新的泡沫?

当车载激光雷达市场陷入价格战时,禾赛科技、速腾聚创不约而同地瞄向了一个新赛道:机器人。而且,押注的不是概念性的未来机器人,是实实在在能“赚钱”的割草机器人、配送机器人、清洁机器人。

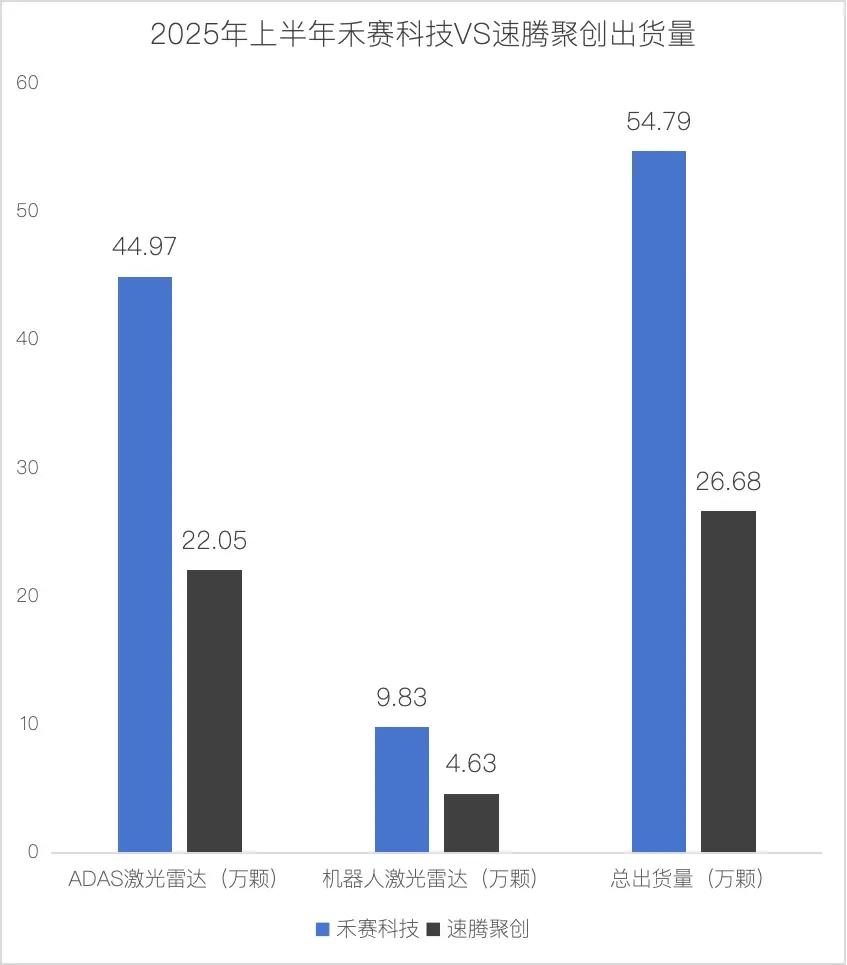

从财报看,转型初见成效:2025年上半年,禾赛科技机器人激光雷达出货9.83万,同比暴增7倍,占总出货量的17.9%;速腾聚创机器人业务收入占比达到28.2%。

但问题在于:这一新赛道真能将激光雷达企业拉出亏损泥潭吗?

要理解激光雷达为什么能从汽车跨界到机器人,得先搞清楚一个问题:为什么机器人离不开激光雷达?

简而言之,激光雷达能提供精确的距离和空间关系。它通过发射激光束并接收回波,精确测量周围物体的距离,并通过扫描构建三维环境地图。

这种能力对机器人来说太重要了。想象一下,一个割草机器人要在你家花园里工作,它得知道哪里是草坪、哪里是花坛、哪里有障碍物。配送机器人要在写字楼里送外卖,它得识别电梯、楼梯、行人。这些都需要精确的三维感知。

关键是,与传统视觉传感器(摄像头)相比,激光雷达受环境光线变化的影响极小,无论是白天黑夜,还是阴天雨天,都能稳定“工作”。这对需要24小时运行的机器人来说是刚需。宇树科技、智元机器人、云深处科技、波士顿动力等头部厂商的机器人产品,激光雷达搭载率都高于行业平均水平。

不过,需要说明的是,汽车激光雷达和机器人激光雷达的需求有所不同:车载需看得远(200米以上),机器人需看得细(10-50米内精确感知);车载需应对高速运动,机器人需处理复杂静态环境。

2025年被许多人称为“机器人元年”,不过,激光雷达企业进入这个市场的时间更早。

禾赛科技是最早布局机器人市场的企业之一。2021年,其推出了专门针对机器人的JT系列产品。特点是体积小、功耗低、成本相对较低。

速腾聚创起步稍晚,但攻势更猛。2025年初,其CEO邱纯潮直接宣布“激光雷达全面进入数字化时代”,推出了E1R和Airy两大数字化产品,明确将机器人作为重要的战略重点。

机器人市场最吸引激光雷达企业的,是它的盈利前景。

速腾聚创的财报显示,2025年上半年整体毛利率从2024年同期的13.6%大幅提升至25.9%,这种改善很大程度上得益于机器人等高价值业务的增长。虽然机器人激光雷达平均单价从2024年同期的8700元降至2025年上半年的4800元,降幅约45%,但相比汽车激光雷达2000-3000元的价格,仍有不错的利润空间。

“机器人市场现在还没有形成汽车那样的成本控制体系。客户更关注性能,对价格的敏感度相对较低。”一位机器人企业的技术负责人表示。

更关键的影响在于商业模式的转变:激光雷达企业不再只是卖硬件了。

在汽车市场,客户主要是大型车企,它们有强大的技术团队和整合能力。激光雷达供应商提供相对标准化的产品,由车企完成系统集成。

但机器人市场客户高度分散,从大公司到创业团队技术能力不一,许多客户需要的是开箱即用的完整解决方案,包括硬件调试、算法优化与软件适配。

这是因为机器人市场有个特点:场景高度碎片化。例如,割草机器人要识别草坪边界,配送机器人要避开行人,工业机器人要精确定位货架,每个场景的需求都不一样。这看似麻烦,却为激光雷达企业带来新机会。头部厂商可以用一套硬件平台,配上不同的软件,服务各种细分场景。这样既能降低成本,又能满足个性化需求。

从禾赛港股上市认购火爆场面来看,机器人市场为激光雷达企业带来的不仅是新收入来源,更是对市场空间的重新想象。

汽车市场虽然大,但相对封闭。全球每年汽车产量约9000万辆,即使每辆车都装激光雷达,市场天花板也是可见的。

机器人市场不一样,从割草机器人到配送机器人,从工业机器人到服务机器人,应用场景几乎无限。更重要的是,这个市场正在高速增长。

综合分析,机器人市场对激光雷达公司来说,确实是个大机会。乐观来看,这个市场提供新的增长空间和利润来源,可能推动企业从硬件向解决方案转型。

但挑战同样存在。一方面,目前机器人激光雷达市场主要由速腾聚创和禾赛科技主导,但这种格局可能不会长期维持。车载激光雷达的技术可以应用到机器人领域,这意味着其他竞争对手可能也会切入,华为、图达通,甚至是新的进入者,都会导致竞争加剧。

另一方面,机器人市场比汽车市场复杂得多。公司需要从硬件供应商转型为解决方案提供商,需要在技术、市场、生态等多个维度建立新能力。

林涛称,相比于那些还停留在传统硬件思维的公司,能率先在新的生态中建立壁垒的公司,才可能走出“赚钱难”的困局。

激光雷达,为什么赚钱难?

智驾越普及,钱越难赚。

9月16日,禾赛科技在香港交易所敲响了上市钟声,收报234港元,市值358亿港元,成为激光雷达行业中首家完成“美股+H股”双重上市的企业。

这次IPO募资规模达到41.60亿港元(约5.35亿美元),包括高瓴投资和Grab Holdings等基石投资者一共认购了1.48亿美元,公开发售部分获168.65倍超额认购——市场情绪一片高涨。这样的火热场面,容易让人误以为激光雷达是一门稳赚不赔的好生意。

事实上,尽管激光雷达是智驾系统的“眼睛”,在新能源车的产业链中不可或缺,盈利的企业却是屈指可数。即便是行业龙头禾赛科技,今年一季度仍亏损1750万元,直到二季度才勉强扭亏;另一家头部企业速腾聚创,2025年上半年仍亏损1.5亿元。

当年智能手机普及时,苹果、三星都赚得盆满钵满;电动车兴起时,特斯拉、比亚迪也找到了赚钱的路子。可在激光雷达这里,技术价值和赚钱能力并不成正比。

从全球竞争来看,中国企业已经占了绝对优势。Yole Group的报告显示,中国激光雷达品牌占全球95%的份额,禾赛科技、速腾聚创、华为、图达通被称为“四巨头”。曾经领先的海外企业如Velodyne已被收购,Quanergy黯然退市,话语权几乎完全掌握在中国企业手中。

即便如此,当激光雷达从豪华车的专属变成平价车的标配,禾赛和速腾聚创却面临“销量上涨、单价下跌”的窘境。2025年,国内激光雷达装机量有望冲击250万颗。但激光雷达的平均售价却从2022年的每台8000-10000元,一路跌到了2025年的2000-3000元。

激光雷达企业为什么赚钱这么难?

面对汽车市场的困境,激光雷达企业纷纷将目光投向了机器人市场,割草机器人、工业机器人、人形机器人……这些新兴应用真能破解它们的盈利难题吗?

谁在赚钱?谁在亏钱?

要理清激光雷达行业的盈利真相,最直接的方式是看“四大巨头”的财务表现,它们基本代表了中国激光雷达产业的水平。

根据东莞证券研报,2024年国内乘用车市场激光雷达标配规模最大的四家供应商依次为速腾聚创(33.6%)、华为(27.4%)、禾赛科技(25.6%)和图达通(13.4%),市场份额总达99.9%。

其中,禾赛科技和速腾聚创的竞争最为激烈,两家企业在技术路线、市场策略、客户群体上都有重叠。

从2024年收入规模看,禾赛科技以33%的全球份额位居第一,速腾聚创以26%紧随其后;但按出货量计算,速腾聚创以51.98万反超禾赛的45.52万,成为“出货之王”。这反映了两家企业不同的策略:一个偏重利润,一个追求规模。

两家在国内市场的份额也是此消彼长。2024年,速腾聚创以33.6%的份额位居第一,禾赛以25.6%排名第三;而到2025年上半年,禾赛市场份额回升至42%,重夺榜首,速腾则降至27.4%,退居第三。

禾赛是目前四大巨头中唯一公开实现盈利的企业,但其盈利之路并不平坦——2021至2023年持续亏损,直到2024年才首次全年盈利。2025年Q1再次亏损1750万元,Q2扭亏为盈,实现净利润4410万元。

从市场地位看,禾赛确实底气较足。Yole Group数据显示,其在2021-2024年连续四年蝉联全球收入第一。尤其是在高价值的L4自动驾驶市场中,禾赛份额高达61%,连续四年位居榜首,而速腾仅占12%。

L4市场的激光雷达价格通常在5万-15万元,远高于ADAS(高级驾驶辅助系统)市场的2000-3000元,这让禾赛科技有了更高的利润空间。

速腾聚创的情况更加复杂:虽为2024年全球出货冠军,但未摆脱亏损——2025年上半年亏损1.5亿元,所幸同比减亏44.5%。

华为在激光雷达市场是个比较特殊的存在。作为其庞大业务体系中的一环,激光雷达业务未单独披露财务数据,但市场表现强势。2025年上半年,华为一度成为国内市场份额最高的厂商。问界、阿维塔等车型均采用华为激光雷达,其生态护城河是其他企业难以复制的。

图达通在四巨头中规模最小,处境也最危险。目前正以117亿港元估值借壳赴港上市,但财务状况堪忧:2022年至2024年前9个月,累计营收3.1亿美元,累计净亏损却高达5.4亿美元。更严峻的是过度依赖单一客户——蔚来汽车贡献九成以上收入。

面对中国企业的激烈攻势,海外企业集体败退。

激光雷达开创者Velodyne曾为行业霸主,但因商业化缓慢、成本控制不力,最终于2022年被Ouster收购;

Quanergy因市值过低于2024年退市;

Luminar虽仍在坚持,但也深陷亏损泥潭,2024年前三季度净亏损超1亿美元。

关注该领域的投资人林涛指出,海外企业技术路线偏保守,成本控制能力弱,“起了大早,赶了晚集”,在中国企业的技术与成本双重优势前已失去竞争力。

智驾越普及,激光雷达越难赚

这更令人疑惑:为什么在一个技术门槛高、需求增长快、中国企业占绝对优势的行业,赚钱却不容易?

毋庸置疑,激光雷达的技术价值已被市场验证。

车企负责智驾系统的工程师赵青分析,激光雷达有安全价值、功能价值,也有面向潜在消费者的“情绪价值”,激光雷达已经从此前的“上车生存性危机”进入到现在“帮车企卖车”的阶段。

目前智能驾驶主要有两种技术路线:一是以特斯拉为代表的“纯视觉方案”,主要依靠摄像头+算法;二是“多传感器融合方案”,采用激光雷达+摄像头+毫米波雷达的组合。从单个传感器硬件成本看,激光雷达>毫米波雷达>摄像头。

除了特斯拉坚持纯视觉方案、小鹏部分车型采用纯视觉路线外,目前主流智驾系统普遍采用激光雷达方案,每车配备1-3颗。

“激光雷达就像汽车的眼睛,没有它,车子在复杂路况下就像‘瞎子’。”这代表了一些车企的观点。赵青举例说:在夜晚或者雨雾天气,摄像头容易受光线影响,导致“看不清”,毫米波雷达虽然能测距离和速度,但因为对金属物体过于敏感且分辨率不高,经常被过滤掉报警信号;这种情况下,激光雷达能够提供更精准的三维环境信息,补足其他传感器的短板。

市场需求的确正在高速增长。根据盖世汽车研究院数据,2025年上半年国内激光雷达装机量已达100.2万颗,同比再增71%,全年有望冲击250万颗。更值得注意的是,单车配备激光雷达的数量也在增加:例如,新款问界M9从1颗提升到4颗;而在L4级Robotaxi领域,单车用量通常在4颗以上。

但这种技术认可和需求增长,并没有转化为企业的盈利能力。问题出在哪儿?

在智驾普及之前,激光雷达企业面临的是“小众高价”的难题。赵青称,此前激光雷达主要用于自动驾驶测试车及少数高端车型,客户对价格没现在这么敏感。单价虽高,但市场规模有限,难以形成规模效应。

如今智驾普及,市场扩大,行业却陷入“量大价跌”的困境。“20万甚至10万出头的车都需配备激光雷达,市场下沉扩大需求,但也带来巨大价格压力。”赵青表示。

2022年,激光雷达均价为8000-10000元;到2025年,已跌至2000-3000元。三年时间,它从“奢侈品”变成“必需品”,部分产品甚至步入“千元时代”。

为什么会陷入这样的价格战?说白了,激光雷达企业被上下游夹在了中间。

向上游看,核心器件受制于国外厂商。激光雷达的成本结构中,激光器和探测器等核心器件占比最高,约占总成本的40%-50%。这些关键器件多依赖进口,成本压缩空间有限。好在,芯片化、集成化及技术路线的变化使激光雷达的成本极大下降。

但向下游看,车企降本的诉求更强烈。汽车智能辅助系统供应商薛鑫表示,随着新能源汽车竞争的白热化,车企对成本控制要求越来越严格,每个零部件都要降成本,激光雷达虽然重要,但也不例外。

薛鑫透露,“整车厂还经常会‘扶持’自己的供应链体系”。速腾聚创在其二季度财报中称,失去了两家主要客户,其中一家选择了战略一级供应商的产品。

现在的一大趋势是,智驾下沉、城市NOA功能向10-20万元车型渗透。激光雷达是实现NOA的核心传感器之一。这意味着,它必须适应这个价格区间车型的成本要求。

根据国盛证券,在这个趋势下,速腾聚创的激光雷达价格从2023年的约3000元降至2024年的约2300元,降幅超过20%;禾赛科技的产品价格也从约2500元降至约2000元。

除了产业链地位,技术路线趋同导致的差异化不足,也导致各家“只能”拼价格。

根据国金证券的研报分析,目前全球仅有约8家企业具备前装量产车规级主视激光雷达的能力,真正具备市场竞争力的主流玩家只有速腾、禾赛、华为、图达通4家。随着半固态激光雷达成为ADAS量产方案的主流选择,各家企业的技术路线日趋接近,产品性能差异不断缩小。

“现在主流厂商都在走半固态、芯片化、小型化的路线,产品参数也越来越接近。这种情况下,很多客户倾向选择价格更低的。”赵青表示。

由此可见,“智驾越普及,激光雷达越难赚”的原因逐渐清晰:智驾普及带来需求爆发,但产业链的中间地位使其缺乏议价能力,产品同质化之下,价格战成为主流。结果,市场大了,钱却更难赚了。

机器人市场,是希望还是新的泡沫?

当车载激光雷达市场陷入价格战时,禾赛科技、速腾聚创不约而同地瞄向了一个新赛道:机器人。而且,押注的不是概念性的未来机器人,是实实在在能“赚钱”的割草机器人、配送机器人、清洁机器人。

从财报看,转型初见成效:2025年上半年,禾赛科技机器人激光雷达出货9.83万,同比暴增7倍,占总出货量的17.9%;速腾聚创机器人业务收入占比达到28.2%。

但问题在于:这一新赛道真能将激光雷达企业拉出亏损泥潭吗?

要理解激光雷达为什么能从汽车跨界到机器人,得先搞清楚一个问题:为什么机器人离不开激光雷达?

简而言之,激光雷达能提供精确的距离和空间关系。它通过发射激光束并接收回波,精确测量周围物体的距离,并通过扫描构建三维环境地图。

这种能力对机器人来说太重要了。想象一下,一个割草机器人要在你家花园里工作,它得知道哪里是草坪、哪里是花坛、哪里有障碍物。配送机器人要在写字楼里送外卖,它得识别电梯、楼梯、行人。这些都需要精确的三维感知。

关键是,与传统视觉传感器(摄像头)相比,激光雷达受环境光线变化的影响极小,无论是白天黑夜,还是阴天雨天,都能稳定“工作”。这对需要24小时运行的机器人来说是刚需。宇树科技、智元机器人、云深处科技、波士顿动力等头部厂商的机器人产品,激光雷达搭载率都高于行业平均水平。

不过,需要说明的是,汽车激光雷达和机器人激光雷达的需求有所不同:车载需看得远(200米以上),机器人需看得细(10-50米内精确感知);车载需应对高速运动,机器人需处理复杂静态环境。

2025年被许多人称为“机器人元年”,不过,激光雷达企业进入这个市场的时间更早。

禾赛科技是最早布局机器人市场的企业之一。2021年,其推出了专门针对机器人的JT系列产品。特点是体积小、功耗低、成本相对较低。

速腾聚创起步稍晚,但攻势更猛。2025年初,其CEO邱纯潮直接宣布“激光雷达全面进入数字化时代”,推出了E1R和Airy两大数字化产品,明确将机器人作为重要的战略重点。

机器人市场最吸引激光雷达企业的,是它的盈利前景。

速腾聚创的财报显示,2025年上半年整体毛利率从2024年同期的13.6%大幅提升至25.9%,这种改善很大程度上得益于机器人等高价值业务的增长。虽然机器人激光雷达平均单价从2024年同期的8700元降至2025年上半年的4800元,降幅约45%,但相比汽车激光雷达2000-3000元的价格,仍有不错的利润空间。

“机器人市场现在还没有形成汽车那样的成本控制体系。客户更关注性能,对价格的敏感度相对较低。”一位机器人企业的技术负责人表示。

更关键的影响在于商业模式的转变:激光雷达企业不再只是卖硬件了。

在汽车市场,客户主要是大型车企,它们有强大的技术团队和整合能力。激光雷达供应商提供相对标准化的产品,由车企完成系统集成。

但机器人市场客户高度分散,从大公司到创业团队技术能力不一,许多客户需要的是开箱即用的完整解决方案,包括硬件调试、算法优化与软件适配。

这是因为机器人市场有个特点:场景高度碎片化。例如,割草机器人要识别草坪边界,配送机器人要避开行人,工业机器人要精确定位货架,每个场景的需求都不一样。这看似麻烦,却为激光雷达企业带来新机会。头部厂商可以用一套硬件平台,配上不同的软件,服务各种细分场景。这样既能降低成本,又能满足个性化需求。

从禾赛港股上市认购火爆场面来看,机器人市场为激光雷达企业带来的不仅是新收入来源,更是对市场空间的重新想象。

汽车市场虽然大,但相对封闭。全球每年汽车产量约9000万辆,即使每辆车都装激光雷达,市场天花板也是可见的。

机器人市场不一样,从割草机器人到配送机器人,从工业机器人到服务机器人,应用场景几乎无限。更重要的是,这个市场正在高速增长。

综合分析,机器人市场对激光雷达公司来说,确实是个大机会。乐观来看,这个市场提供新的增长空间和利润来源,可能推动企业从硬件向解决方案转型。

但挑战同样存在。一方面,目前机器人激光雷达市场主要由速腾聚创和禾赛科技主导,但这种格局可能不会长期维持。车载激光雷达的技术可以应用到机器人领域,这意味着其他竞争对手可能也会切入,华为、图达通,甚至是新的进入者,都会导致竞争加剧。

另一方面,机器人市场比汽车市场复杂得多。公司需要从硬件供应商转型为解决方案提供商,需要在技术、市场、生态等多个维度建立新能力。

林涛称,相比于那些还停留在传统硬件思维的公司,能率先在新的生态中建立壁垒的公司,才可能走出“赚钱难”的困局。

0

第一时间获取股权投资行业新鲜资讯和深度商业分析,请在微信公众账号中搜索投中网,或用手机扫描左侧二维码,即可获得投中网每日精华内容推送。

发表评论

全部评论