行业研究是投资的源动力。元禾控股推出“元动力”系列行研分享,编辑部据此推出《元动力》行业研究专栏,旨在交流行业研究成果,分析行业发展趋势,探讨未来投资方向。

本期《元动力》行业研究专栏聚焦癌症细胞信号通路,分享者是元禾控股研究中心(博士后科研工作站)分析师陈铭源博士,将从癌症治疗与细胞信号通路、信号通路中靶点发现及产业化应用、AI蛋白质设计在创新药领域投资机会等维度进行展开。

癌症治疗与靶点药概述

癌症治疗概述

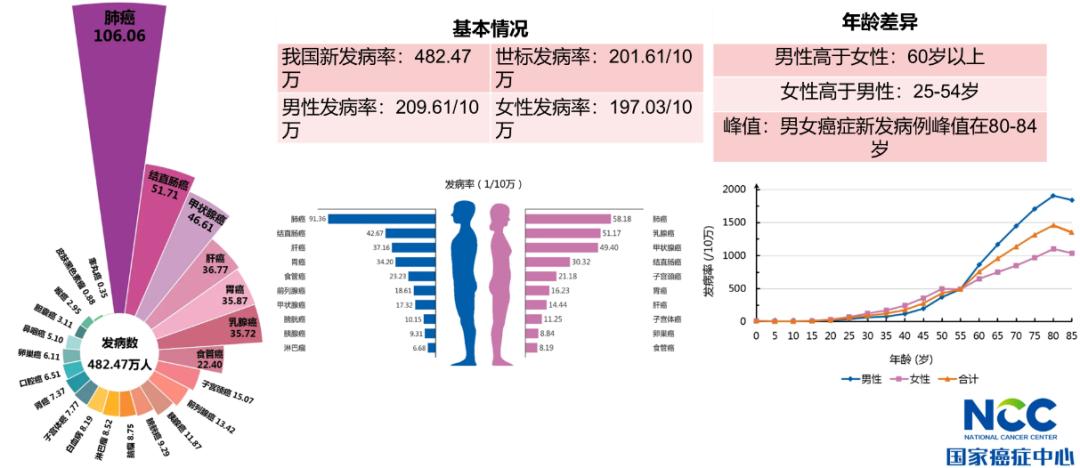

中国国家癌症中心(NCC)定期报告全国癌症发病率和死亡率的统计数据。2024年2月,国家癌症中心发布了最新一期的全国癌症统计数据。据发病数排序,我国排名前三的癌种分别为肺癌(106万人)、结直肠癌(52万人)、甲状腺癌(46万人)。新发病率为482万,远超世标发病率的201万。全癌种的发病率在0-34岁年龄组相对较低,从35-39岁年龄组开始显著增加,在80-84岁年龄组达到峰值。男性在25-54岁的发病率低于女性,在60岁以上则高于女性。

全国癌症统计数据,基于癌种、发病率、性别及年龄的统计,资料来源:国家癌症中心

癌症治疗策略通常通过治疗线的划分实现差异化和个性化,以有效解决治疗中耐药性及有效性的问题与挑战。通常治疗情况下,根治手段时隔3个月以上,出现复发,无法靠切除手术或局部放疗解决,开始全身抗肿瘤治疗记作一线治疗的开始。二线治疗为一线治疗后,患者再次出现肿瘤进展,且对一线治疗方案耐药,需要更换抗癌机理的不同方案。三线治疗是指在二线治疗失败后,采用其他方案进行治疗。这类患者通常已出现较强的耐药性,且身体状况较为虚弱,多处于疾病晚期。

靶点药物治疗策略——以肺癌为例

一线:EGFR是肺癌患者中最常见的突变,先从EGF受体的靶向药加化疗的治疗开始,例如昔妥昔单抗。在基因检测后若不存在RAS或BRAF基因突变的情况,一般推荐采取化疗联合抗EGFR靶向药的治疗方式,例如FOLFOX/FOLFIRI±西妥昔单抗。

二线:在对于一线用药耐受或治疗效果不佳的病患上,二线用药中加入了抗肿瘤血管生成靶向药物,例如贝伐单抗、阿柏西普、雷莫芦单抗-VEGF抗肿瘤血管生成靶向药物。

三线:采用最新推出的新一代口服化疗药,如替吉奥、瑞戈非尼或免疫疗法生物制剂如纳武单抗、伊匹单抗等的联合治疗方案。

靶点与信号通路——以PD-1/PD-L1为例

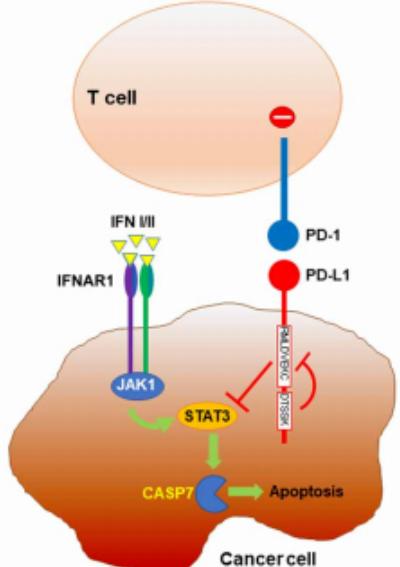

癌症治疗靶点是指癌细胞或其微环境中驱动癌症进展的关键分子,如受体或蛋白激酶或信号通路,如PD-1/PD-L1。PD-1是一种表达在T细胞上的免疫检查点受体,而PD-L1是其配体,常在癌细胞或免疫抑制性细胞上过度表达。它们通过结合抑制T细胞的活性,使癌细胞逃避免疫攻击。靶点的发现依赖于对癌症和免疫系统相互作用的深入研究,例如发现PD-1/PD-L1信号通路在肿瘤免疫逃逸中的关键作用。针对这一靶点的药物,如PD-1或PD-L1单抗,通过阻断二者的相互作用,恢复T细胞的抗肿瘤活性,帮助免疫系统识别并清除癌细胞,从而实现治疗效果。这一机制已被广泛应用于多种癌症的治疗,如非小细胞肺癌和黑色素瘤。

PD-L1信号通路保护肿瘤细胞免受IFN介导的细胞毒性作用,资料来源:Sciences Advances Review

PD-1抑制剂是抗癌免疫疗法的核心,代表药物包括可瑞达(Keytruda, Pembrolizumab)、欧狄沃(Opdivo, Nivolumab)和泰圣奇(Tecentriq, atezolizumab)。

可瑞达(K药)由默沙东开发,是应用最广的PD-1抑制剂之一,适应症有包括黑色素瘤、肺癌、胃癌、头颈癌、乳腺癌、肾细胞癌、头颈部鳞状细胞癌等。K药也因2023年250亿美元的销售额被称为“药王”。目前治疗单价为17,918元/支,在患者自费4个疗程后可获得K药全程援助用药,未被纳入医保。

欧狄沃(O药)由百时美施贵宝研发,是首个获批的PD-1单抗,用于多种肿瘤的单药或联合治疗,适应症包括黑色素瘤、肺癌、肾细胞癌、胃癌、头颈癌、膀胱癌等。2023年销售额100亿美元。目前治疗单价9,260元/支,每两周一次,一个月花费36,884元,未被纳入医保。

泰圣奇(T药)由罗氏开发,已在国内外获批用于多种癌症,包括尿路上皮癌、膀胱癌、肺癌、乳腺癌等。2023年销售额46亿美元,医保报销后的价格为3280元/支。

创新药的研发与商业化机遇

靶点开发及市场分析

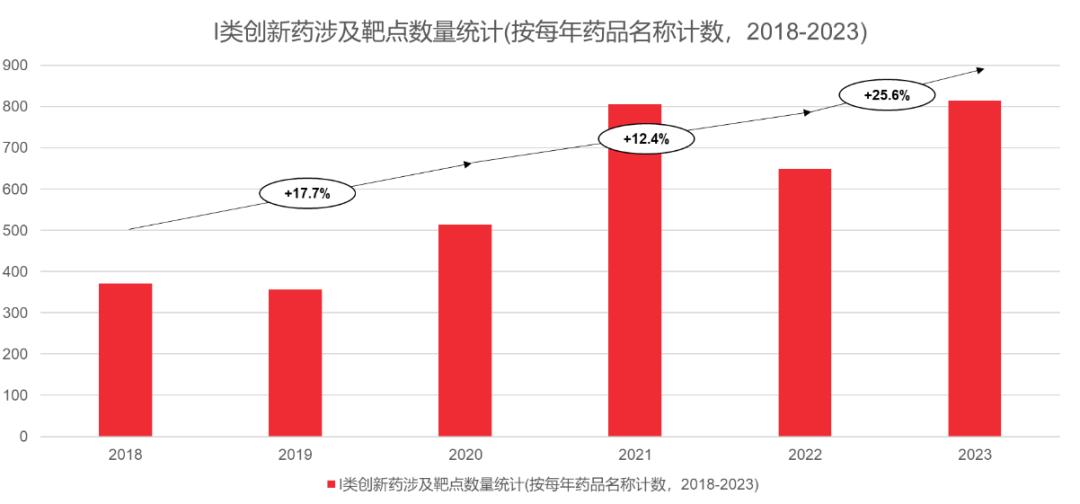

近年来,中国I类创新药研发迅速崛起,靶点数量稳步提升,体现了国内生物医药领域的显著进步。据统计,I类创新药涉及靶点数量从2018年的371靶点/年增长到2023年的815个靶点/年,2018年到2020年复合增长率为17.7%,2020年到2022年复合增长率12.4%,2022年到2023年复合增长率25.6%,新药靶点研发增速稳步提升。这也体现了国内生物医药产业从早期以仿制药为主到如今聚焦自主创新的变化趋势。

I类创新药涉及靶点数量统计(按每年药品名称计数,2018-2023) ,资料来源:元禾控股

中国制药企业在抗癌、免疫和罕见病等领域不断攻克新靶点,研发管线日益多样化。借助基因组学、大数据和人工智能等技术,靶点筛选效率大幅提高,涵盖PD-1/PD-L1为主的抗体药、ADC药物、细胞基因治疗及小分子靶向药物等前沿领域。此外,资本支持和国际合作也为创新药研发注入动力,使中国在全球医药创新格局中占据越来越重要的位置。

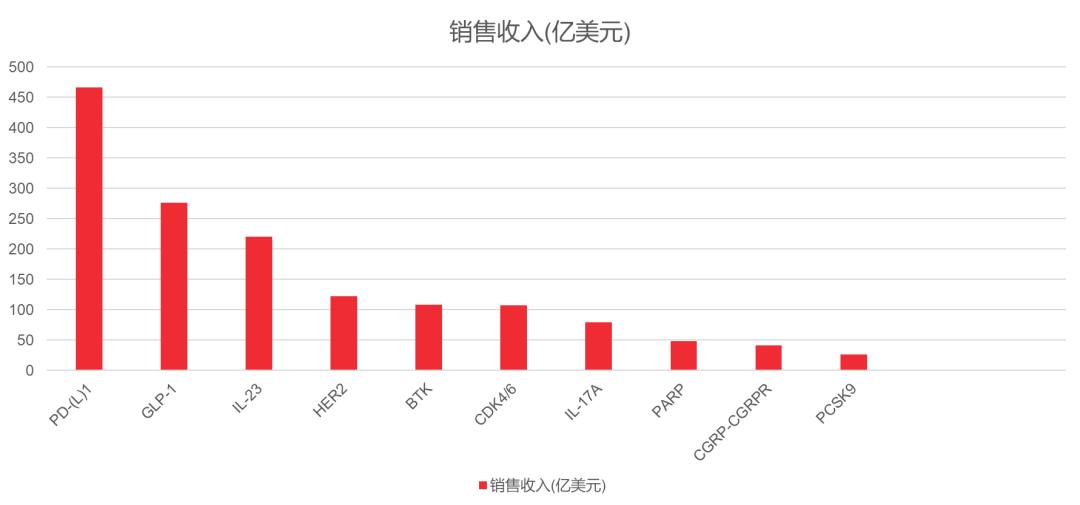

在2023年全球热门靶点的销售收入统计中,适应症主要集中于癌症、代谢性疾病和自身免疫性疾病。其中,PD-1/PD-L1以466亿美元的销售额稳居榜首,代表药物包括默沙东的可瑞达(K药)和百时美施贵宝的欧狄沃(O药)。近年来热度迅速攀升的减肥药及II型糖尿病治疗药物靶点GLP-1以276亿美元位列第二,代表性药物包括诺和诺德的司美格鲁肽和礼来的度拉糖肽。

全球十大靶点2023年销售收入(亿美元),资料来源:元禾控股

从竞争格局来看,癌症靶点竞争尤为激烈,主要集中在PD-1/PD-L1、HER2和BTK等靶点。而代谢性疾病、减肥药以及自身免疫性疾病相关靶点(如GLP-1和IL-23)则凭借市场的积极反馈,正以极快的增速占据更大的市场份额。

展望未来,癌症靶点的竞争将日趋激烈且饱和,而代谢性疾病和自身免疫性疾病的靶点有望通过适应症的持续拓展,保持强劲的市场增速和竞争优势。

药物开发及出海机遇

创新药开发流程

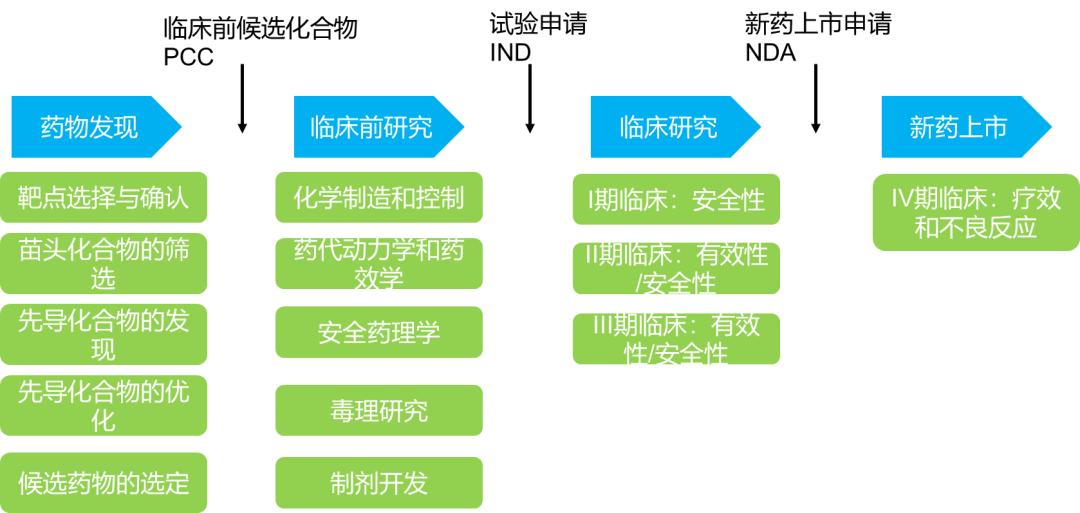

创新药开发通常可以归纳为四个阶段和三个标志性节点。四个阶段分别是药物发现、临床前研究、临床研究和新药上市。

创新药各个阶段:研发-临床试验-上市流程图,资料来源:元禾控股

在药物发现阶段,新药开发从靶点确认开始,经过先导化合物的发现与优化,最终选定候选药物(PCC, Preclinical Candidate Compound)。这一节点标志着药物进入临床前研究的准备阶段。在临床前研究阶段,开展化学、制造和控制(CMC)、药代动力学(PK)与药效学(PD)、安全药理学、毒理学研究及制剂开发。这些研究的结果用于提交临床试验申请(IND, Investigational New Drug Application),这是新药开发的第二个标志性节点。

获得监管机构批准后,新药可以进入临床试验阶段,依次开展I期、II期和III期临床试验,评估其安全性和有效性。在完成全部临床试验后,申请新药上市(NDA, New Drug Application),这是第三个关键节点。在新药成功上市后,还需持续开展上市后研究,监测药物的安全性和有效性,评估不良反应并优化药物信息,以确保其长期临床价值和安全性。

药物开发各阶段的权益转让/资产并购/科技成果转移的机遇

2024年中国创新药跨境BD交易活跃,市场化进程提速

2024年初,中国创新药跨境BD交易表现出显著的活跃趋势。据不完全统计,截至11月20日的短短一个月内,中国创新药跨境BD交易多达11起,平均每3天即达成一笔交易,总交易金额高达86亿美元(约合人民币620亿元),其中首付款金额超过10亿美元(约合人民币72亿元)。这一数据表明,跨境BD交易与创新药出海已成为中国创新药物市场化和产业化的重要推动力,彰显出行业全球化布局的快速进展。

跨境BD交易的促成动因:买卖双方的战略需求

跨境BD交易的高频次达成主要源于买方与卖方双方的不同战略需求。对卖方而言,交易能够有效缓解其资金压力,同时助力技术升级和产品优化:

对于买方,尤其是跨国制药公司(MNC),跨境BD交易则是其实现全球战略布局的重要手段:

资金驱动布局:利用原有业务积累的大量现金,收购关键资产为长期战略提供支持;

填补业务空白:通过并购扩展至新适应症和疾病领域,为现有业务拓展寻找新的增长点;

实现协同效应:通过引入新产品,与现有资产形成互补关系,提升市场竞争力和业务整体价值。

跨境交易的生态效应:共赢局面与长期价值

从全行业来看,跨境BD交易不仅在技术和资金的流动中满足了交易双方的需求,还在产业链上形成了“补链”与“强链”的生态效应。这些交易通过资源共享和优势互补,在技术输出与现金回报之间构建了良性的利益平衡机制,促成了买卖双方的双赢局面。同时,跨境BD交易也推动中国创新药进一步融入国际市场,提升了中国医药产业的全球竞争力,为创新药出海和国际化发展注入新的动力。

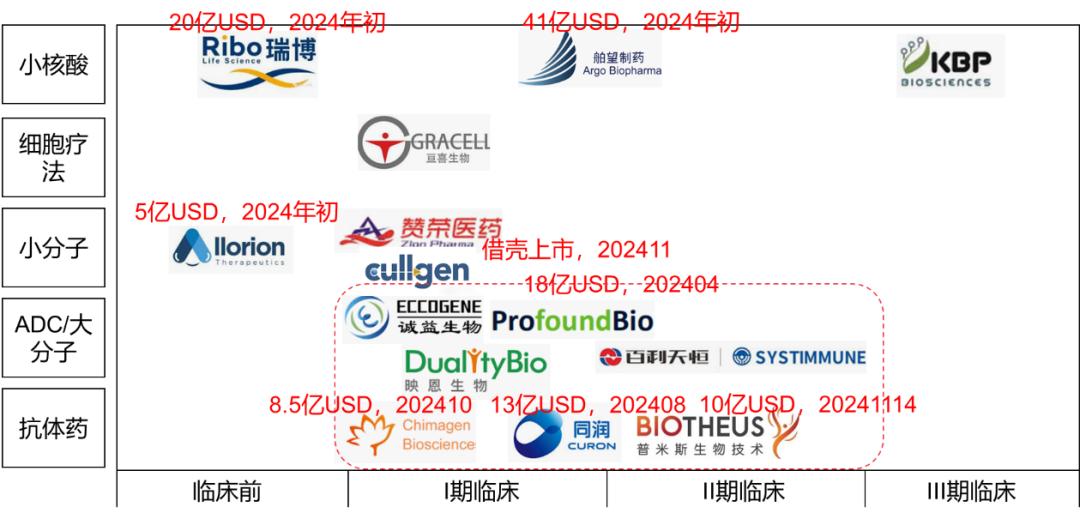

海外药企收购中国医药资产,资料来源:元禾控股

如上图所示,近期14起收购/并购案例显示,海外药企对中国生物医药资产的收购主要集中在临床I/II期的项目以及ADC、大分子药物和抗体药物领域。这表明,在大多数生物制药企业尚未盈利的商业模式下,其核心管线成为最重要的变现资产。

同时,药物管线在不同开发阶段(从临床前到III期临床)均具备独特的价值,并为跨境BD交易提供了多样化的潜在机会。这种分阶段的价值体现,使得生物制药企业能够根据自身研发进展和市场需求灵活调整策略,吸引更多跨国药企的关注和合作。

交易案例分析

普米斯生物成立于2018年,总部在珠海,在苏州有分公司,公司研发的核心领域包括了肿瘤免疫治疗、代谢性疾病治疗等国内多发病症及目前尚无药可治的疾病领域。在被BioNTech收购前,普米斯生物已有8个临床产品、4个临床前产品,以双抗为主,兼具CGT产品。早在2023年间,BioNTech就买入了普米斯现已进入临床III期的PD-L1/VEGF双特异性抗体(PM8002)除大中华区以外的权益,总金额10亿美金,5500万美金首付款。

近期,在双抗及多抗领域有不少跨境BD交易事件,例如,康方的PD-1/VEGF III期临床数据亮眼,以一己之力抬高竞争者的身价。目前在国内开发PD-L1/VEGF靶点的有宜明昂科、三生制药、神州细胞、君实生物、荣昌生物、信达生物等一众企业。在2024年9月,康方生物与“药王”K药可瑞达一个适应症的头对头三期试验结果,康方的PD-L1/VEGF双抗AK112胜出,AK112也在2023年将海外权益授予Summit,交易总金额50亿美元,AK112的商业价值也十分可观。

后者买方BioNTech因新冠疫情疫苗销售,2023年年底在手现金高达177亿欧元,公司自两年前开始不断用现金来填满公司各条管线,而其中最重要的便是肿瘤,覆盖mRNA、免疫、CGT以及ADC等当前主流方向。BioNTech通过并购及收购权益的方式进行技术拓展,适应症及海外市场的拓展。

在肿瘤领域的战略布局上,BioNTech期望走抗体治疗癌症加个性化mRNA疫苗使人体产生免疫反应的闭环路线,2023年以来先后与6家国内公司达成超10款产品的合作。在中国市场的拓展,从2023年开始,与普米斯、宜联、三迭纪医药、映恩、华东医药、药明生物均有交易达成。

同润生物于2018年6月成立于上海张江科学城,是一家肿瘤免疫治疗药物研发商。2018年7月获得1.5亿美元A轮融资,由通和毓承、淡马锡及博裕资本共同投资。同润生物致力于研发下一代肿瘤免疫治疗药物,应用独特生物技术及多种协同组合联合疗法,研发针对恶性肿瘤的下一代创新疗法,使癌症成为可控的慢性疾病。核心管线及资产为CN201的抗体,分别处于复发性或难治性非霍奇金淋巴瘤(NHL)和复发性或难治性b细胞急性淋巴细胞白血病(ALL)的1期和1b/2期研究中。

而买方默沙东认为收购管线的原因主要在于其在自免领域的应用潜力,有助于默沙东的战略规划布局,“早期临床数据提供了强有力的证据,证明CN201具有靶向和消耗循环和组织B细胞的潜力,有可能治疗一系列恶性和自身免疫性疾病”。但除了CN201管线本身的质量,能达成这笔交易,很大程度上是因为CD3×CD19的TCE双抗几个月前刚被Nature Medicine证实了自免领域的有效性。

恩沐生物成立于2016年,总部位于成都。公司旗下的产品管线针对恶性血液肿瘤、恶性实体瘤和自身免疫疾病等多个疾病领域。自成立以来,恩沐生物深耕双抗和三抗领域,其专利抗体工程平台DICAD/TRIAD拥有出色的技术优势,该平台可开发1:1:1、1:2、2:2、1:1等多种效价比,灵活度高。核心管线CD3/CD19/CD20三抗(CMG1A46)在2021年获得FDA正式批准,目前正在国内进行白血病和淋巴瘤的I期临床试验。

此前,买方葛兰素史克(GSK)擅长的疾病领域为系统性红斑狼疮。此次交易的原因是GSK在未来的战略布局中将着重开发以系统性红斑狼疮(SLE)和狼疮性肾炎(LN)为代表的自免疾病适应症,并在2025年开展红斑狼疮I期临床试验。买方葛兰素史克看中的是恩沐生物旗下创新药CMG1A46——对于治疗系统性红斑狼疮有着巨大潜力。在完成对CMG1A46的收购之后,GSK将重点开发以系统性红斑狼疮(SLE)和狼疮性肾炎(LN)为代表的自免疾病适应症。CMG1A46目前正在美国和中国进行白血病和淋巴瘤的I期临床试验。GSK计划在2025年开启该药治疗狼疮的I期临床试验。

目前全球尚无三抗产品上市,根据医药魔方资料显示,截止今年6月,全球共有136款在研三抗药物,其中进入临床研究的有41款。全球三抗药物研发尚处于起步阶段,研究进度最快的处于临床II期(3款)。

舶望制药在出售时管线推进到临床I/II期阶段。舶望制药成立于2021年,致力于开发新一代siRNA药物。舶望制药利用其RADS(更强活性、持久性和安全性的RNA分子)平台技术,建立了丰富且差异化的siRNA候选药物管线,涵盖广泛的适应症。在管线权益出售前,舶望制药在2021年天使轮有千万元人民币融资,2022年A轮4亿元人民币;2023年A+轮3亿元人民币。

而诺华收购舶望制药的一个主要原因是为了弥补其专利悬崖。心血管疾病一直以来都是诺华的核心管线,为了应对诺华重磅炸弹药物Entresto(沙库巴曲缬沙坦钠片,用于治疗心衰)将于2026年的专利到期,siRNA疗法成为诺华新的增长点。交易促成的另一个原因是拥有同类领先产品(II期)的Alnylam公司已被罗氏收购,舶望的临床I期在交易中成为了唯一选择。

安锐生物是一家聚焦肿瘤与自免疾病治疗的下一代精准医疗小分子新药研发公司,拥有独特的合成致死筛选平台去发现和验证更多可靠的新靶点。在管线出售前安锐生物于2011年和2023年分别完成过4000万美元和5000万美元融资。

买方Aveno Therapeutics是一家2022年8月成立的新公司,投资人包括了OrbiMed、Foresite Capital、SR One、礼来亚洲基金、渶策资本、泰福资本等,累计融资金额约3.5亿美元。Aveno目前唯一管线是由安锐引进的ARTS-021。

映恩生物是一家创立于2020年的临床阶段的创新生物药公司,专注于为癌症和自身免疫性疾病患者研发新一代ADC治疗药物,开发了包含多个具有独立知识产权的ADC技术平台和近10款前沿治疗ADC药物分子,其中四款已经申报临床。在收购前,公司的主要管线DB-1303在美国I期临床阶段、DB-1311在临床前阶段。在投融资上,在2020年和2021年公司分别完成了3000万美元的A轮融资和9000万美元的B轮融资。

此次收购除大中华区以外的管线授权,其原因在于BioNTech要布局新领域。BioNTech在新冠后积累了大量现金,公司在战略目标上重点关注肿瘤相关创新药的开发,此次通过与映恩生物的交易,首次引进ADC药物,正式布局ADC药物领域。

普方生物是一家成立于2018年的临床阶段生物技术公司,总部位于美国华盛顿州西雅图,并在中国苏州设有创新研发中心。公司由险峰旗云基金孵化,创始团队由三位来自ADC技术先驱企业Seagen的核心成员组成。

2021年,普方生物斥资引进了ADC企业Synaffix的先进连接子技术,构建了高效的连接子技术平台。此外,普方生物还借助Genmab公司在抗体开发领域的显著优势,结合其对外授权模式获得了可观的里程碑付款和销售分成。Genmab收购普方生物的战略扩展充分利用了Genmab的抗体开发基础,并与Synaffix的尖端ADC平台相结合,推动Genmab公司向创新药物开发的前沿迈进。

亘喜生物是一家成立于2017年的临床阶段的生物制药企业,于2021年3月1日挂牌纳斯达克。利用其开创性的FasTCAR及TruUCAR两大突破性技术平台以及SMART CARTTM技术模块,亘喜生物核心产品BCMA/CD19双靶点FasTCAR-T GC012F目前正处于一系列临床试验中,适应症包括发性骨髓瘤、B细胞非霍奇金淋巴瘤以及系统性红斑狼疮。

此次收购交易的原因是BCMA/CD19双靶点CAR-T GC012F自免性疾病适应症是阿斯利康在相关领域的战略性布局方向。

经验与教训

1.管线交易成功率低

多国公司(MNC)的商务拓展(BD)团队通常需要评估上百条管线,而最终的交易成功率仅为1%-2%。这一现状表明,在严苛的评估标准下,交易成功需要优秀的资产质量和精准的战略匹配。

2.临床试验结果影响交易成功率

药物开发的临床阶段直接决定了交易的确定性和成功率。一般来说,随着临床试验进展到后期(例如III期临床),药物上市的确定性增加,交易成功率也随之提升。而在I期临床阶段,由于开发不确定性较高,交易成功率较低。

3.创新更倾向于工程化

目前,更多交易集中在已验证或初步验证的靶点和机制的工程化创新,例如优化已有靶点的治疗效果和药物特性。相比之下,全新机制或靶点的交易几乎没有出现,反映出行业对风险的谨慎态度。

4.国内BD实力差距明显

国内商务拓展(BD)团队与国际同行(尤其是美国)在专业能力上存在显著差距。这种局面促使国内BD服务公司的兴起,为企业提供更专业的支持和资源整合。

5.跨境BD交易更注重合作基础

跨境交易中,MNC往往更倾向于在与标的公司已有合作基础的情况下推进交易,例如从技术平台合作逐步转向资产收购,或从管线授权发展到全公司收购。这种模式增加了交易的成功率。

6.信息透明度高,但谈判筹码关键

国内企业的信息透明度较高,便于投资者和潜在合作方快速了解企业情况。然而,交易的成败在很大程度上取决于卖方是否具备足够的谈判筹码和策略博弈能力。同时,国内生物科技公司需要有足够的决心和资源推进研发,形成核心竞争力。

7.投资者退出面临挑战

由于早期管线授权未能带来预期收益,许多投资者在退出时面临困境。如何通过创新模式或更优质的资产实现投资回报成为关键问题。

8.国内创新药License-Out模式处于探索阶段

License-Out作为国内创新药的新兴交易模式,仍处于学习曲线中。行业各方需要在实践中积累经验,优化这一模式的运作机制。

从基础研究到产业应用

PI3K-Akt-mTOR信号通路概述

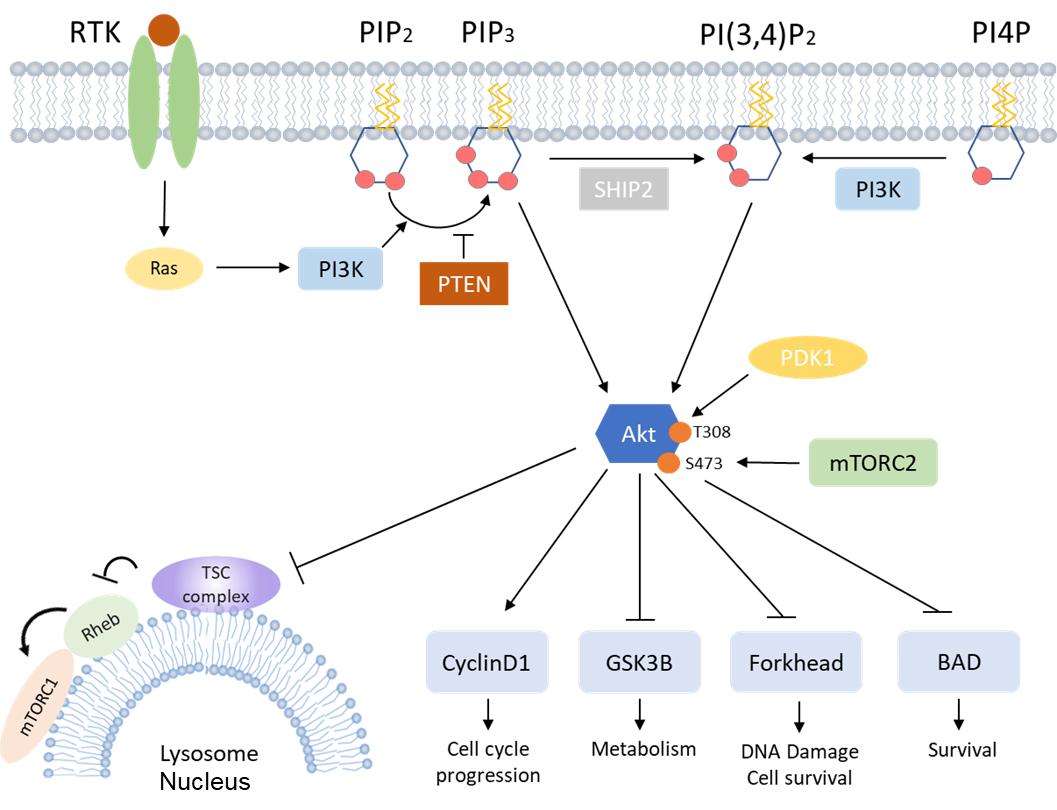

PI3K-Akt-mTOR信号通路,资料来源:ACS Central Science

PI3K-AKT-mTOR通路的功能

PI3K-AKT-mTOR信号通路在细胞的增殖、存活、代谢和生长中起到关键作用。该通路通过PI3K激活AKT,进一步激活mTOR,从而促进细胞的生长和代谢活动。这一过程在正常细胞生理中对维持组织稳态和调节代谢至关重要。

癌症中的异常激活

在多种癌症中,PI3K-AKT-mTOR通路异常激活,成为细胞异常增殖和存活的关键驱动因素。这种异常通常由PI3K通路的基因突变引起,常见于乳腺癌、肺癌和结直肠癌等多种恶性肿瘤中。这一现象表明,该通路在肿瘤发生和发展中具有重要作用。

靶向药物的开发与应用

针对PI3K-AKT-mTOR通路的异常激活,目前已开发出多种靶向药物,例如mTOR抑制剂(如雷帕霉素)和PI3K抑制剂。这些药物通过抑制信号通路的关键节点,有效阻断肿瘤细胞的增殖和代谢,为相关癌症的治疗提供了重要手段。

PI3K-Akt-mTOR通路的信号传导

PI3K-Akt-mTOR的信号传导遵循了由外至内、自上而下、线性传导、级联调控发达的特征。具体来说,在细胞膜表面的受体酪氨酸激酶结合如血小板源性生长因子等的配体后被激活。受体酪氨酸激酶会激活磷脂酰肌醇-3-激酶(PI3K),激活后的PI3K在细胞膜上生产包括PIP3及PI(3,4)P2在内的磷酸肌醇。作为Akt蛋白激酶的上游activator,PIP3及PI(3,4)P2结合到Akt并激活Akt,在细胞内Akt会结合到内体或溶酶体上通过磷酸化Akt下游的底物来传递信号,从而调控细胞活动。Akt可以通过TSC complex来调控mTORC1的活性,从而影响细胞增殖,也可以通过CyclinD1、GSK3B、Forhead、BAD等底物的磷酸化来调控细胞周期、增殖、存活与代谢。故通过PI3K-Akt-mTOR信号通路可以抑制到癌细胞增殖。

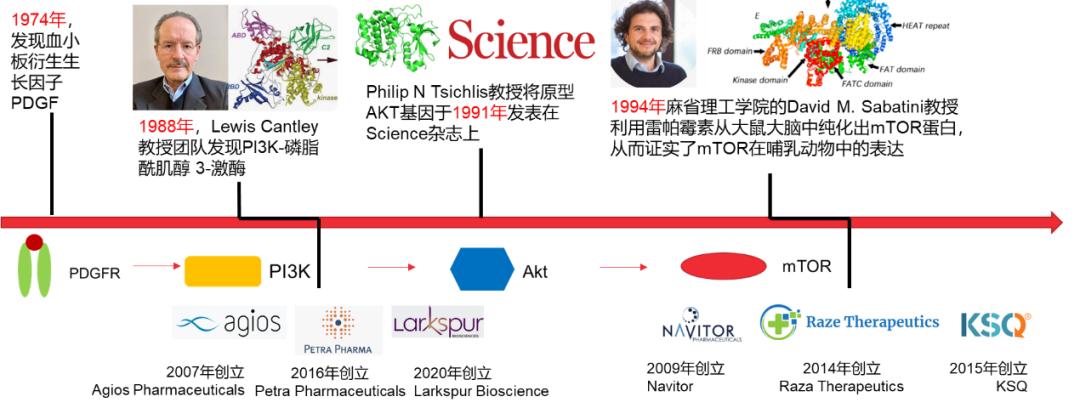

以PI3K-Akt-mTOR信号通路为例:靶点发现与商业化历史沿革

总体而言,PI3K-Akt-mTOR 信号通路涉及多个关键靶点,包括 PDGFR、PI3K、Akt 和 mTOR。在这些靶点的成药探索中,可以清晰地看到靶向药物研发的逐步深入过程,以及癌症治疗靶点从细胞表面逐渐向胞内多层次延伸的趋势。值得注意的是,与基础科研的发现时间相比,商业化进程通常存在 8-10 年的滞后。这一现象也从侧面反映了从靶点发现的基础研究到药物开发与产业化应用的漫长转化过程。

PI3K-Akt-mTOR信号通路产业化历史沿革,资料来源:元禾控股

1974年,发现血小板衍生生长因子PDGF,PDGFR是最早被靶向的细胞表面受体,代表的上市药物有2001年诺华被美国FDA批准用于治疗慢性髓性白血病的伊马替尼(格列卫)。

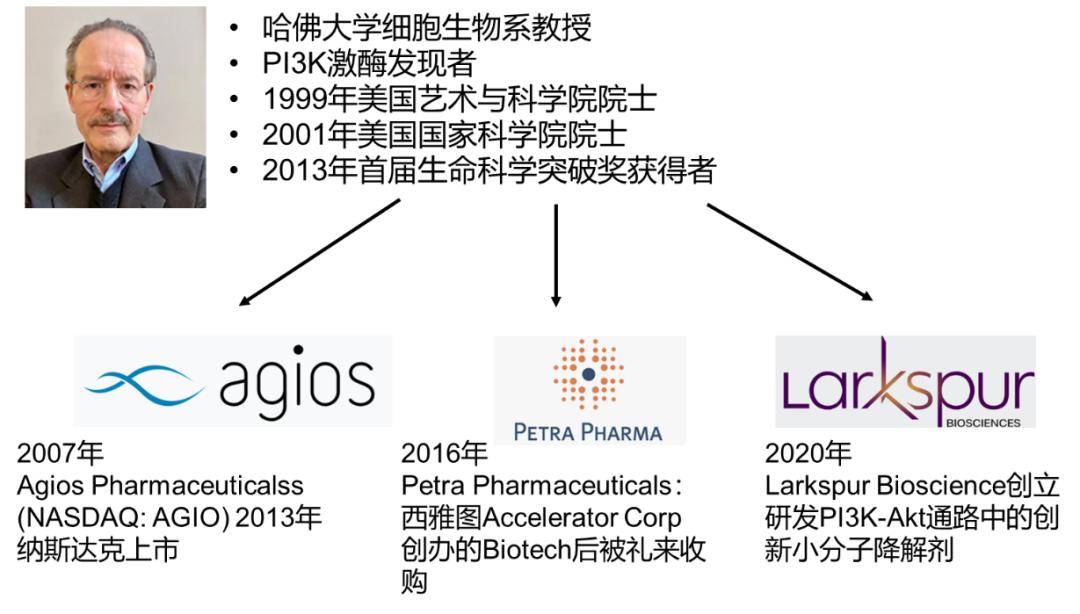

1988年,哈佛大学Lewis Cantley教授团队发现磷脂酰肌醇 3-激酶PI3K,作为PI3K-Akt-mTOR信号通路中游的关键分子。Dr. Cantley教授分别于2007年、2016年、2020年分别创立了Agios Pharmaceuticals、Petra Pharmaceuticals、Larkspur Bioscience三家公司。代表的上市药物有Gilead Science公司开发的一种首创的高度选择性、口服有效的磷酸肌醇3-激酶PI3K-delta抑制剂,于2014年7月23日获美国FDA批准。

哈佛大学Lewis Cantley教授创业历史沿革,资料来源:元禾控股

1991年,Philip N. Tsichlis 教授在 Science 杂志上发表了关于原型 AKT 基因的研究,确立了 AKT 作为 PI3K 信号通路下游的主要效应器的地位。尽管这一发现在学术界引发了广泛关注,Tsichlis 教授并未将其科研成果转化为创业实践。Capivasertib(特鲁卡普)是全球首个获批上市的泛 AKT 抑制剂,能够选择性靶向 AKT1/2/3 三种激酶异形体的腺苷三磷酸(ATP)结合位点,于 2023 年在美国获批上市。目前,针对 AKT1/2/3 的特异性抑制剂仍主要处于临床开发阶段。

1994年,1994年麻省理工学院的David M. Sabatini教授利用雷帕霉素从大鼠大脑中纯化出mTOR蛋白,从而证实了mTOR在哺乳动物中的表达。mTOR信号通路下游的关键调控节点。目前的mTOR抑制剂最初的临床应用集中在罕见病领域例如,肾血管平滑肌脂肪瘤,后拓展到一些常见的恶心肿瘤例如,乳腺癌,近年来mTOR抑制剂的适应症也拓展到自身免疫性疾病领域例如,红斑狼疮、类风湿关节炎等疾病。

麻省理工大学 David M. Sabatini教授创业历史沿革,资料来源:元禾控股

PI3K-Akt-mTOR产业化现状

PI3K产业化现状

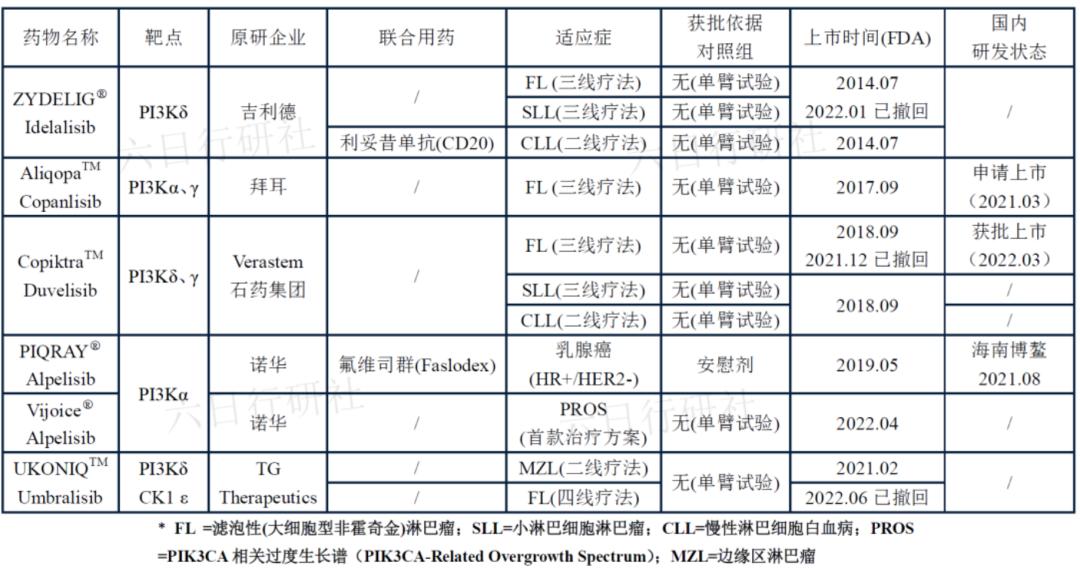

PI3K抑制剂的产业化现状显示出其在肿瘤治疗中的重要地位。随着研究的深入,多款PI3K抑制剂已获批上市,主要用于治疗特定类型的血液系统恶性肿瘤,如艾德拉尼(Zydelig)用于慢性淋巴细胞白血病(CLL)和小淋巴细胞性淋巴瘤(SLL)。此外,一些靶向PI3K特定亚型(如PI3Kα)的抑制剂在实体瘤中展现出潜力,例如Alpelisib已用于PIK3CA突变的HR+/HER2-乳腺癌。不完全统计,全球有5款PI3K上市药物,并有30多条在研管线。然而,由于毒性管理和耐药性问题,PI3K抑制剂的进一步发展面临挑战。目前,PI3K抑制剂产业化重点正向优化药物选择性、联合疗法以及扩展适应症方向推进。

PI3K抑制剂获批梳理,资料来源:医药魔方

在我国PI3K抑制剂产业仍处于发展阶段,从早期的技术引进逐步向本土创新过度。目前璎黎的林普利赛以及石药集团引入的度维利塞分别获批用于治疗淋巴瘤等适应症。

在早期,临床试验的设计如下图所示,主要为单臂试验,2022年4月FDA对PI3K抑制剂长久以来的副作用及安全性影响进行重新审视,FDA肿瘤药物咨询委员会(ODAC)以16票同意,0票反对,1票弃权的结果,同意对PI3K药物的开发审批框架进行重新规划,提出了三个改变:

PI3K抑制剂临床试验,资料来源:六日行研社

在改变单臂试验的策略后,后期对照组试验较难达安全性的标准故导致后续的一系列药物上市申请未被获批。

国内PI3K抑制剂进展,资料来源:元禾控股

Akt产业化

Akt抑制剂的产业化正在逐步推进,目前已取得重要突破。2023年,阿斯利康的Capivasertib (Truqap) 获美国FDA批准上市,成为首个用于临床的泛AKT抑制剂,与氟维司群联合应用于治疗携带PIK3CA、AKT1或PTEN基因突变的HR+/HER2-晚期或转移性乳腺癌患者。这一药物在临床试验中显示出显著的无进展生存期改善,标志着Akt抑制剂在精准肿瘤治疗领域的重要里程碑。

Akt靶向药物的研发目前主要集中于泛Akt靶点,在临床阶段主要分布在临床II/III期,在研药物主要为泛Akt抑制剂,而Akt1/2/3高选择性抑制剂的开发还存在很大的挑战性。与PI3K抑制剂类似,Akt靶点的药物研发同样也面临着毒性、耐药性等安全性问题与挑战,部分药物因临床效果不佳或安全性问题被终止开发(如罗氏的Ipatasertib)。目前,Akt抑制剂的产业化重点在于克服药物耐药性、优化毒性管理,并探索与其他靶向药或免疫疗法的联合应用。

Akt在研管线,资料来源:精准药物研究报告

诺贝尔化学奖与产业化应用

历年诺贝尔化学奖,资料来源:元禾控股

如上图所示,过去7年中所颁发的诺贝尔化学奖有着丰富的产业化应用及转化。总的来说诺贝尔化学奖对获奖技术的产业化产生深远影响。首先,它显著提升了相关技术的知名度和认可度,吸引更多投资与研发资源。其次,获奖技术的突破性特点通常为新兴产业打开了大门,例如绿色化学、材料科学或生物医药等领域,为商业化应用提供了强有力的科学基础。最后,诺奖激励全球研究人员和企业进行技术改良和二次开发,加速了实验室成果向市场应用的转化。

其中比较突出的技术包括2024年诺贝尔化学奖“有关于计算蛋白质设计和蛋白质结构预测”,获奖者David Baker教授因其“计算蛋白质设计”获得一半奖项,他开发了从头设计蛋白质的方法,通过计算机算法创造全新功能的蛋白质,为大分子药物开发提供了新的可能性。2023年,其创办的独角兽企业Xaira Therapeutics的核心技术模型应用了Baker科研团队中最新的科研成果:RF Diffusion和RF Antibody。公司目前在2024年4月首轮获得了10亿美元的融资,在单笔融资金额上位列世界前三。

在生物医药领域,另一家值得关注的企业CRISPR Therapeutics将技术聚焦于基因编辑技术上。CRISPR Therapeutics的历程可以追溯到CRISPR-Cas9基因编辑技术的突破性发现,这一技术帮助其共同创始人埃曼纽尔·夏尔庞捷(Emmanuelle Charpentier)和詹妮弗·杜德纳(Jennifer Doudna)赢得了2020年诺贝尔化学奖。公司于2013年成立,旨在将这项革命性技术转化为治疗严重遗传疾病和癌症的实际应用。

创立后,CRISPR Therapeutics迅速发展,通过与Vertex Pharmaceuticals等合作伙伴共同推进关键疗法研发,其中包括全球首个获批的CRISPR基因编辑疗法CASGEVY™。2016年,公司在纳斯达克上市(股票代码:CRSP),进一步加速了技术商业化和多领域扩展的步伐。目前,CRISPR Therapeutics已成为基因编辑领域的先锋企业,其技术和产品在多种疾病治疗中展现了显著潜力,从诺奖科学到商业化的历程体现了创新科学对人类健康的巨大影响。

AI+蛋白质赛道投资机遇

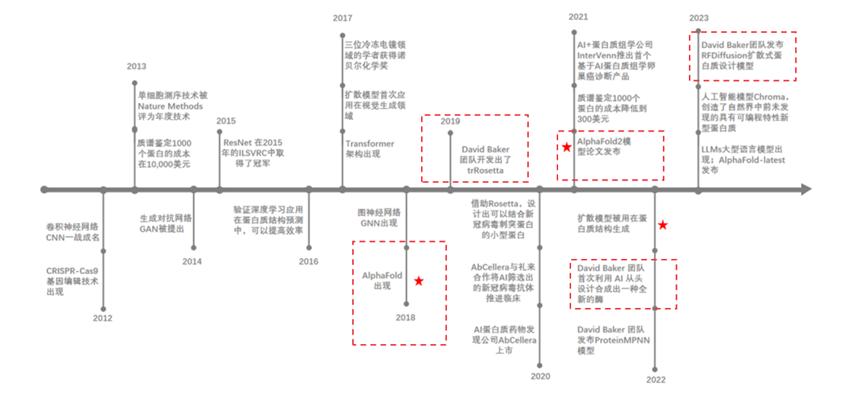

AI+蛋白质赛道,主要分为两类应用,一是AI进行蛋白质结构的预测,例如谷歌的Alphafold,二是应用AI进行蛋白质的设计,例如David Baker的Rosetta。从时间线上比较,Alphafold略早于Rosetta诞生,Alphafold于2018年出现在公众的视线中,次年,Baker实验组开发出了trRosetta。2021年Alphafold2模型发布后的2年内,Baker实验组先后在2022年首次利用AI设计合成出一种全新的酶,在2023年Baker团队发布RFDiffusion扩散式蛋白质设计模型。两种技术的在时间点上互相交替式的技术迭代与创新,而在产业化应用上因Alphafold更侧重蛋白质结构预测,Baker团队的Rosetta更侧重蛋白质设计,故Baker团队有更广阔的产业化及商业化的应用面。

AI蛋白质设计与预测应用时间表,资料来源:智药局

2024年诺贝尔奖得主David Baker不仅创办了全球历史上前三位的独角兽企业Xaira Therapeutics,并且在产业化上打造了百亿元美金总估值的商业版图,可以称之为诺奖科研成果转化及商业化的“第一人”。据不完全统计,David Baker一共参与创业24家企业,其中18家仍处于活跃状态,在2024年获得诺贝尔化学奖后3个月内又创立了Archon Biosciences,设计全新的生物药物类型-抗体笼,其参与创业的企业项目总估值已超100亿美金。担任华盛顿大学蛋白质设计研究所所长的David实验室就是科研成果转化的基地,发表的每一篇文章都有商业转化的潜力与价值,所创立的公司的管理层也不乏有David学生的身影。David的创业项目现已成为一众生物大健康领域顶级投资机构加持与疯抢的明星标的公司。

2024年诺贝尔化学奖得主David Baker创业项目-按时间顺序排序,资料来源:元禾控股

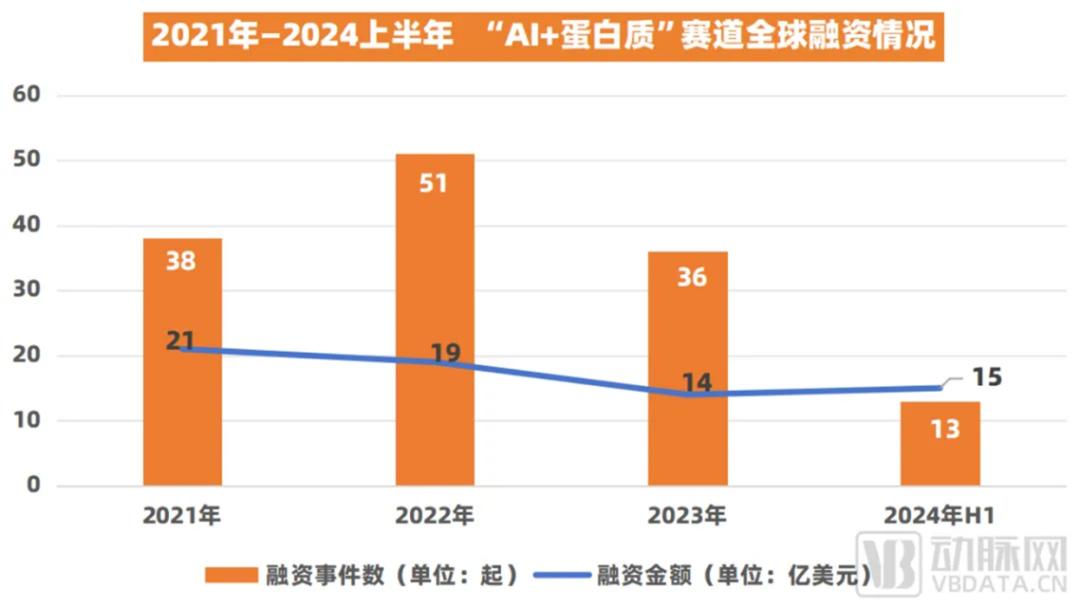

其实,在“AI+蛋白质”,Xaira Therapeutics的融资不是孤例。据动脉橙数据库,2022年1月至2024年6月的两年半间,该赛道已发生不下100起融资事件,总融资额超60亿美元,是目前医疗健康最受资本热捧的领域之一。

AI+蛋白质全球融资情况,资料来源:动脉网

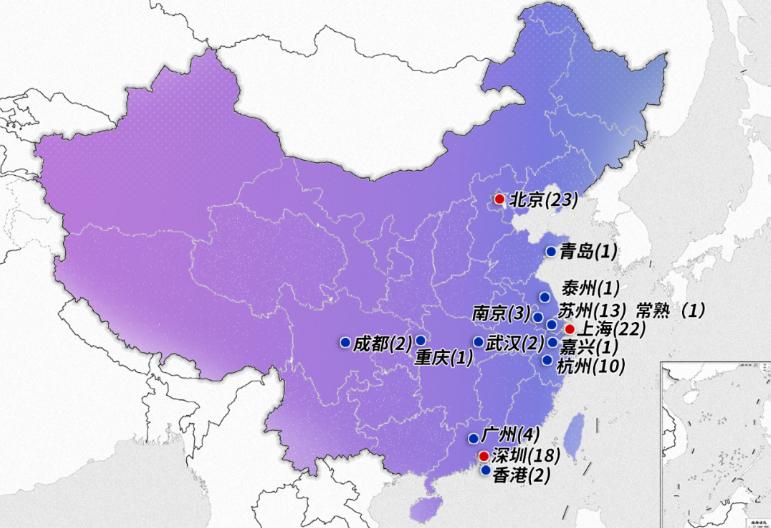

在中国,AI制药也已经进入了了“百企时代”。据不完全统计,中国AI制药公司已达到了104家,分布于北京、长三角、大湾区三地,包含了有超过94%的AI制药公司。从区域分布情况来看,中国AI医疗企业主要分布在广东、北京、上海、江苏、浙江、山东、安徽、湖北、福建、四川等省市。

从代表性企业分布情况来看,高等院校资源丰富的北京、上海地区上市代表性企业众多,如泓博医药、润达生物、嘉和美康、鹰瞳科技等,其次是在江苏、广东等地区。

中国AI制药企业地域分布图,资料来源:智药局

总结

癌症的治疗手段

近年来癌症治疗发展的整体趋势遵循着细胞毒素药往靶向药的趋势,小分子药往大分子药的趋势。

信号通路与靶点

信号通路传递由细胞膜向细胞核传递,线性传导级联调控。PI3K通路靶点的发现亦遵循由外至内、由上至下的方向性。但在药物耐药性上升后,对于通路上下游靶点的双向探索会更加积极。

从基础研究到产业化

基础研究在靶点发现上提前于产业化,往往教授并不是商业化这款药物的人,在药物验证方面,产业商业化是先于基础研究的。

未来的投资机遇

未来AI的概念会影响创新药的研发及产业化,体现在三个方面:1.轻资产,2.高效率,3.应用广。

元动力 | 癌症细胞信号通路-从基础研究到产业应用

本期《元动力》行业研究专栏聚焦癌症细胞信号通路,分享者是元禾控股研究中心(博士后科研工作站)分析师陈铭源博士,将从癌症治疗与细胞信号通路、信号通路中靶点发现及产业化应用、AI蛋白质设计在创新药领域投资机会等维度进行展开。

行业研究是投资的源动力。元禾控股推出“元动力”系列行研分享,编辑部据此推出《元动力》行业研究专栏,旨在交流行业研究成果,分析行业发展趋势,探讨未来投资方向。

本期《元动力》行业研究专栏聚焦癌症细胞信号通路,分享者是元禾控股研究中心(博士后科研工作站)分析师陈铭源博士,将从癌症治疗与细胞信号通路、信号通路中靶点发现及产业化应用、AI蛋白质设计在创新药领域投资机会等维度进行展开。

癌症治疗与靶点药概述

癌症治疗概述

中国国家癌症中心(NCC)定期报告全国癌症发病率和死亡率的统计数据。2024年2月,国家癌症中心发布了最新一期的全国癌症统计数据。据发病数排序,我国排名前三的癌种分别为肺癌(106万人)、结直肠癌(52万人)、甲状腺癌(46万人)。新发病率为482万,远超世标发病率的201万。全癌种的发病率在0-34岁年龄组相对较低,从35-39岁年龄组开始显著增加,在80-84岁年龄组达到峰值。男性在25-54岁的发病率低于女性,在60岁以上则高于女性。

全国癌症统计数据,基于癌种、发病率、性别及年龄的统计,资料来源:国家癌症中心

癌症治疗策略通常通过治疗线的划分实现差异化和个性化,以有效解决治疗中耐药性及有效性的问题与挑战。通常治疗情况下,根治手段时隔3个月以上,出现复发,无法靠切除手术或局部放疗解决,开始全身抗肿瘤治疗记作一线治疗的开始。二线治疗为一线治疗后,患者再次出现肿瘤进展,且对一线治疗方案耐药,需要更换抗癌机理的不同方案。三线治疗是指在二线治疗失败后,采用其他方案进行治疗。这类患者通常已出现较强的耐药性,且身体状况较为虚弱,多处于疾病晚期。

靶点药物治疗策略——以肺癌为例

一线:EGFR是肺癌患者中最常见的突变,先从EGF受体的靶向药加化疗的治疗开始,例如昔妥昔单抗。在基因检测后若不存在RAS或BRAF基因突变的情况,一般推荐采取化疗联合抗EGFR靶向药的治疗方式,例如FOLFOX/FOLFIRI±西妥昔单抗。

二线:在对于一线用药耐受或治疗效果不佳的病患上,二线用药中加入了抗肿瘤血管生成靶向药物,例如贝伐单抗、阿柏西普、雷莫芦单抗-VEGF抗肿瘤血管生成靶向药物。

三线:采用最新推出的新一代口服化疗药,如替吉奥、瑞戈非尼或免疫疗法生物制剂如纳武单抗、伊匹单抗等的联合治疗方案。

靶点与信号通路——以PD-1/PD-L1为例

癌症治疗靶点是指癌细胞或其微环境中驱动癌症进展的关键分子,如受体或蛋白激酶或信号通路,如PD-1/PD-L1。PD-1是一种表达在T细胞上的免疫检查点受体,而PD-L1是其配体,常在癌细胞或免疫抑制性细胞上过度表达。它们通过结合抑制T细胞的活性,使癌细胞逃避免疫攻击。靶点的发现依赖于对癌症和免疫系统相互作用的深入研究,例如发现PD-1/PD-L1信号通路在肿瘤免疫逃逸中的关键作用。针对这一靶点的药物,如PD-1或PD-L1单抗,通过阻断二者的相互作用,恢复T细胞的抗肿瘤活性,帮助免疫系统识别并清除癌细胞,从而实现治疗效果。这一机制已被广泛应用于多种癌症的治疗,如非小细胞肺癌和黑色素瘤。

PD-L1信号通路保护肿瘤细胞免受IFN介导的细胞毒性作用,资料来源:Sciences Advances Review

PD-1抑制剂是抗癌免疫疗法的核心,代表药物包括可瑞达(Keytruda, Pembrolizumab)、欧狄沃(Opdivo, Nivolumab)和泰圣奇(Tecentriq, atezolizumab)。

可瑞达(K药)由默沙东开发,是应用最广的PD-1抑制剂之一,适应症有包括黑色素瘤、肺癌、胃癌、头颈癌、乳腺癌、肾细胞癌、头颈部鳞状细胞癌等。K药也因2023年250亿美元的销售额被称为“药王”。目前治疗单价为17,918元/支,在患者自费4个疗程后可获得K药全程援助用药,未被纳入医保。

欧狄沃(O药)由百时美施贵宝研发,是首个获批的PD-1单抗,用于多种肿瘤的单药或联合治疗,适应症包括黑色素瘤、肺癌、肾细胞癌、胃癌、头颈癌、膀胱癌等。2023年销售额100亿美元。目前治疗单价9,260元/支,每两周一次,一个月花费36,884元,未被纳入医保。

泰圣奇(T药)由罗氏开发,已在国内外获批用于多种癌症,包括尿路上皮癌、膀胱癌、肺癌、乳腺癌等。2023年销售额46亿美元,医保报销后的价格为3280元/支。

创新药的研发与商业化机遇

靶点开发及市场分析

近年来,中国I类创新药研发迅速崛起,靶点数量稳步提升,体现了国内生物医药领域的显著进步。据统计,I类创新药涉及靶点数量从2018年的371靶点/年增长到2023年的815个靶点/年,2018年到2020年复合增长率为17.7%,2020年到2022年复合增长率12.4%,2022年到2023年复合增长率25.6%,新药靶点研发增速稳步提升。这也体现了国内生物医药产业从早期以仿制药为主到如今聚焦自主创新的变化趋势。

I类创新药涉及靶点数量统计(按每年药品名称计数,2018-2023) ,资料来源:元禾控股

中国制药企业在抗癌、免疫和罕见病等领域不断攻克新靶点,研发管线日益多样化。借助基因组学、大数据和人工智能等技术,靶点筛选效率大幅提高,涵盖PD-1/PD-L1为主的抗体药、ADC药物、细胞基因治疗及小分子靶向药物等前沿领域。此外,资本支持和国际合作也为创新药研发注入动力,使中国在全球医药创新格局中占据越来越重要的位置。

在2023年全球热门靶点的销售收入统计中,适应症主要集中于癌症、代谢性疾病和自身免疫性疾病。其中,PD-1/PD-L1以466亿美元的销售额稳居榜首,代表药物包括默沙东的可瑞达(K药)和百时美施贵宝的欧狄沃(O药)。近年来热度迅速攀升的减肥药及II型糖尿病治疗药物靶点GLP-1以276亿美元位列第二,代表性药物包括诺和诺德的司美格鲁肽和礼来的度拉糖肽。

全球十大靶点2023年销售收入(亿美元),资料来源:元禾控股

从竞争格局来看,癌症靶点竞争尤为激烈,主要集中在PD-1/PD-L1、HER2和BTK等靶点。而代谢性疾病、减肥药以及自身免疫性疾病相关靶点(如GLP-1和IL-23)则凭借市场的积极反馈,正以极快的增速占据更大的市场份额。

展望未来,癌症靶点的竞争将日趋激烈且饱和,而代谢性疾病和自身免疫性疾病的靶点有望通过适应症的持续拓展,保持强劲的市场增速和竞争优势。

药物开发及出海机遇

创新药开发流程

创新药开发通常可以归纳为四个阶段和三个标志性节点。四个阶段分别是药物发现、临床前研究、临床研究和新药上市。

创新药各个阶段:研发-临床试验-上市流程图,资料来源:元禾控股

在药物发现阶段,新药开发从靶点确认开始,经过先导化合物的发现与优化,最终选定候选药物(PCC, Preclinical Candidate Compound)。这一节点标志着药物进入临床前研究的准备阶段。在临床前研究阶段,开展化学、制造和控制(CMC)、药代动力学(PK)与药效学(PD)、安全药理学、毒理学研究及制剂开发。这些研究的结果用于提交临床试验申请(IND, Investigational New Drug Application),这是新药开发的第二个标志性节点。

获得监管机构批准后,新药可以进入临床试验阶段,依次开展I期、II期和III期临床试验,评估其安全性和有效性。在完成全部临床试验后,申请新药上市(NDA, New Drug Application),这是第三个关键节点。在新药成功上市后,还需持续开展上市后研究,监测药物的安全性和有效性,评估不良反应并优化药物信息,以确保其长期临床价值和安全性。

药物开发各阶段的权益转让/资产并购/科技成果转移的机遇

2024年中国创新药跨境BD交易活跃,市场化进程提速

2024年初,中国创新药跨境BD交易表现出显著的活跃趋势。据不完全统计,截至11月20日的短短一个月内,中国创新药跨境BD交易多达11起,平均每3天即达成一笔交易,总交易金额高达86亿美元(约合人民币620亿元),其中首付款金额超过10亿美元(约合人民币72亿元)。这一数据表明,跨境BD交易与创新药出海已成为中国创新药物市场化和产业化的重要推动力,彰显出行业全球化布局的快速进展。

跨境BD交易的促成动因:买卖双方的战略需求

跨境BD交易的高频次达成主要源于买方与卖方双方的不同战略需求。对卖方而言,交易能够有效缓解其资金压力,同时助力技术升级和产品优化:

补充现金流:满足公司在研发和运营阶段的资金需求;

应对开发能力边界:未来部分研发项目可能超出企业的技术能力或资源范围,因此选择通过权益转让或技术输出,推动项目进展;

行业动态驱动:面对快速变化的学科进展与技术突破,卖方通过合作引入更多资源,加速研发进程。

对于买方,尤其是跨国制药公司(MNC),跨境BD交易则是其实现全球战略布局的重要手段:

资金驱动布局:利用原有业务积累的大量现金,收购关键资产为长期战略提供支持;

填补业务空白:通过并购扩展至新适应症和疾病领域,为现有业务拓展寻找新的增长点;

实现协同效应:通过引入新产品,与现有资产形成互补关系,提升市场竞争力和业务整体价值。

跨境交易的生态效应:共赢局面与长期价值

从全行业来看,跨境BD交易不仅在技术和资金的流动中满足了交易双方的需求,还在产业链上形成了“补链”与“强链”的生态效应。这些交易通过资源共享和优势互补,在技术输出与现金回报之间构建了良性的利益平衡机制,促成了买卖双方的双赢局面。同时,跨境BD交易也推动中国创新药进一步融入国际市场,提升了中国医药产业的全球竞争力,为创新药出海和国际化发展注入新的动力。

海外药企收购中国医药资产,资料来源:元禾控股

如上图所示,近期14起收购/并购案例显示,海外药企对中国生物医药资产的收购主要集中在临床I/II期的项目以及ADC、大分子药物和抗体药物领域。这表明,在大多数生物制药企业尚未盈利的商业模式下,其核心管线成为最重要的变现资产。

同时,药物管线在不同开发阶段(从临床前到III期临床)均具备独特的价值,并为跨境BD交易提供了多样化的潜在机会。这种分阶段的价值体现,使得生物制药企业能够根据自身研发进展和市场需求灵活调整策略,吸引更多跨国药企的关注和合作。

交易案例分析

普米斯生物成立于2018年,总部在珠海,在苏州有分公司,公司研发的核心领域包括了肿瘤免疫治疗、代谢性疾病治疗等国内多发病症及目前尚无药可治的疾病领域。在被BioNTech收购前,普米斯生物已有8个临床产品、4个临床前产品,以双抗为主,兼具CGT产品。早在2023年间,BioNTech就买入了普米斯现已进入临床III期的PD-L1/VEGF双特异性抗体(PM8002)除大中华区以外的权益,总金额10亿美金,5500万美金首付款。

近期,在双抗及多抗领域有不少跨境BD交易事件,例如,康方的PD-1/VEGF III期临床数据亮眼,以一己之力抬高竞争者的身价。目前在国内开发PD-L1/VEGF靶点的有宜明昂科、三生制药、神州细胞、君实生物、荣昌生物、信达生物等一众企业。在2024年9月,康方生物与“药王”K药可瑞达一个适应症的头对头三期试验结果,康方的PD-L1/VEGF双抗AK112胜出,AK112也在2023年将海外权益授予Summit,交易总金额50亿美元,AK112的商业价值也十分可观。

后者买方BioNTech因新冠疫情疫苗销售,2023年年底在手现金高达177亿欧元,公司自两年前开始不断用现金来填满公司各条管线,而其中最重要的便是肿瘤,覆盖mRNA、免疫、CGT以及ADC等当前主流方向。BioNTech通过并购及收购权益的方式进行技术拓展,适应症及海外市场的拓展。

在肿瘤领域的战略布局上,BioNTech期望走抗体治疗癌症加个性化mRNA疫苗使人体产生免疫反应的闭环路线,2023年以来先后与6家国内公司达成超10款产品的合作。在中国市场的拓展,从2023年开始,与普米斯、宜联、三迭纪医药、映恩、华东医药、药明生物均有交易达成。

同润生物于2018年6月成立于上海张江科学城,是一家肿瘤免疫治疗药物研发商。2018年7月获得1.5亿美元A轮融资,由通和毓承、淡马锡及博裕资本共同投资。同润生物致力于研发下一代肿瘤免疫治疗药物,应用独特生物技术及多种协同组合联合疗法,研发针对恶性肿瘤的下一代创新疗法,使癌症成为可控的慢性疾病。核心管线及资产为CN201的抗体,分别处于复发性或难治性非霍奇金淋巴瘤(NHL)和复发性或难治性b细胞急性淋巴细胞白血病(ALL)的1期和1b/2期研究中。

而买方默沙东认为收购管线的原因主要在于其在自免领域的应用潜力,有助于默沙东的战略规划布局,“早期临床数据提供了强有力的证据,证明CN201具有靶向和消耗循环和组织B细胞的潜力,有可能治疗一系列恶性和自身免疫性疾病”。但除了CN201管线本身的质量,能达成这笔交易,很大程度上是因为CD3×CD19的TCE双抗几个月前刚被Nature Medicine证实了自免领域的有效性。

恩沐生物成立于2016年,总部位于成都。公司旗下的产品管线针对恶性血液肿瘤、恶性实体瘤和自身免疫疾病等多个疾病领域。自成立以来,恩沐生物深耕双抗和三抗领域,其专利抗体工程平台DICAD/TRIAD拥有出色的技术优势,该平台可开发1:1:1、1:2、2:2、1:1等多种效价比,灵活度高。核心管线CD3/CD19/CD20三抗(CMG1A46)在2021年获得FDA正式批准,目前正在国内进行白血病和淋巴瘤的I期临床试验。

此前,买方葛兰素史克(GSK)擅长的疾病领域为系统性红斑狼疮。此次交易的原因是GSK在未来的战略布局中将着重开发以系统性红斑狼疮(SLE)和狼疮性肾炎(LN)为代表的自免疾病适应症,并在2025年开展红斑狼疮I期临床试验。买方葛兰素史克看中的是恩沐生物旗下创新药CMG1A46——对于治疗系统性红斑狼疮有着巨大潜力。在完成对CMG1A46的收购之后,GSK将重点开发以系统性红斑狼疮(SLE)和狼疮性肾炎(LN)为代表的自免疾病适应症。CMG1A46目前正在美国和中国进行白血病和淋巴瘤的I期临床试验。GSK计划在2025年开启该药治疗狼疮的I期临床试验。

目前全球尚无三抗产品上市,根据医药魔方资料显示,截止今年6月,全球共有136款在研三抗药物,其中进入临床研究的有41款。全球三抗药物研发尚处于起步阶段,研究进度最快的处于临床II期(3款)。

舶望制药在出售时管线推进到临床I/II期阶段。舶望制药成立于2021年,致力于开发新一代siRNA药物。舶望制药利用其RADS(更强活性、持久性和安全性的RNA分子)平台技术,建立了丰富且差异化的siRNA候选药物管线,涵盖广泛的适应症。在管线权益出售前,舶望制药在2021年天使轮有千万元人民币融资,2022年A轮4亿元人民币;2023年A+轮3亿元人民币。

而诺华收购舶望制药的一个主要原因是为了弥补其专利悬崖。心血管疾病一直以来都是诺华的核心管线,为了应对诺华重磅炸弹药物Entresto(沙库巴曲缬沙坦钠片,用于治疗心衰)将于2026年的专利到期,siRNA疗法成为诺华新的增长点。交易促成的另一个原因是拥有同类领先产品(II期)的Alnylam公司已被罗氏收购,舶望的临床I期在交易中成为了唯一选择。

安锐生物是一家聚焦肿瘤与自免疾病治疗的下一代精准医疗小分子新药研发公司,拥有独特的合成致死筛选平台去发现和验证更多可靠的新靶点。在管线出售前安锐生物于2011年和2023年分别完成过4000万美元和5000万美元融资。

买方Aveno Therapeutics是一家2022年8月成立的新公司,投资人包括了OrbiMed、Foresite Capital、SR One、礼来亚洲基金、渶策资本、泰福资本等,累计融资金额约3.5亿美元。Aveno目前唯一管线是由安锐引进的ARTS-021。

映恩生物是一家创立于2020年的临床阶段的创新生物药公司,专注于为癌症和自身免疫性疾病患者研发新一代ADC治疗药物,开发了包含多个具有独立知识产权的ADC技术平台和近10款前沿治疗ADC药物分子,其中四款已经申报临床。在收购前,公司的主要管线DB-1303在美国I期临床阶段、DB-1311在临床前阶段。在投融资上,在2020年和2021年公司分别完成了3000万美元的A轮融资和9000万美元的B轮融资。

此次收购除大中华区以外的管线授权,其原因在于BioNTech要布局新领域。BioNTech在新冠后积累了大量现金,公司在战略目标上重点关注肿瘤相关创新药的开发,此次通过与映恩生物的交易,首次引进ADC药物,正式布局ADC药物领域。

普方生物是一家成立于2018年的临床阶段生物技术公司,总部位于美国华盛顿州西雅图,并在中国苏州设有创新研发中心。公司由险峰旗云基金孵化,创始团队由三位来自ADC技术先驱企业Seagen的核心成员组成。

2021年,普方生物斥资引进了ADC企业Synaffix的先进连接子技术,构建了高效的连接子技术平台。此外,普方生物还借助Genmab公司在抗体开发领域的显著优势,结合其对外授权模式获得了可观的里程碑付款和销售分成。Genmab收购普方生物的战略扩展充分利用了Genmab的抗体开发基础,并与Synaffix的尖端ADC平台相结合,推动Genmab公司向创新药物开发的前沿迈进。

亘喜生物是一家成立于2017年的临床阶段的生物制药企业,于2021年3月1日挂牌纳斯达克。利用其开创性的FasTCAR及TruUCAR两大突破性技术平台以及SMART CARTTM技术模块,亘喜生物核心产品BCMA/CD19双靶点FasTCAR-T GC012F目前正处于一系列临床试验中,适应症包括发性骨髓瘤、B细胞非霍奇金淋巴瘤以及系统性红斑狼疮。

此次收购交易的原因是BCMA/CD19双靶点CAR-T GC012F自免性疾病适应症是阿斯利康在相关领域的战略性布局方向。

经验与教训

1.管线交易成功率低

多国公司(MNC)的商务拓展(BD)团队通常需要评估上百条管线,而最终的交易成功率仅为1%-2%。这一现状表明,在严苛的评估标准下,交易成功需要优秀的资产质量和精准的战略匹配。

2.临床试验结果影响交易成功率

药物开发的临床阶段直接决定了交易的确定性和成功率。一般来说,随着临床试验进展到后期(例如III期临床),药物上市的确定性增加,交易成功率也随之提升。而在I期临床阶段,由于开发不确定性较高,交易成功率较低。

3.创新更倾向于工程化

目前,更多交易集中在已验证或初步验证的靶点和机制的工程化创新,例如优化已有靶点的治疗效果和药物特性。相比之下,全新机制或靶点的交易几乎没有出现,反映出行业对风险的谨慎态度。

4.国内BD实力差距明显

国内商务拓展(BD)团队与国际同行(尤其是美国)在专业能力上存在显著差距。这种局面促使国内BD服务公司的兴起,为企业提供更专业的支持和资源整合。

5.跨境BD交易更注重合作基础

跨境交易中,MNC往往更倾向于在与标的公司已有合作基础的情况下推进交易,例如从技术平台合作逐步转向资产收购,或从管线授权发展到全公司收购。这种模式增加了交易的成功率。

6.信息透明度高,但谈判筹码关键

国内企业的信息透明度较高,便于投资者和潜在合作方快速了解企业情况。然而,交易的成败在很大程度上取决于卖方是否具备足够的谈判筹码和策略博弈能力。同时,国内生物科技公司需要有足够的决心和资源推进研发,形成核心竞争力。

7.投资者退出面临挑战

由于早期管线授权未能带来预期收益,许多投资者在退出时面临困境。如何通过创新模式或更优质的资产实现投资回报成为关键问题。

8.国内创新药License-Out模式处于探索阶段

License-Out作为国内创新药的新兴交易模式,仍处于学习曲线中。行业各方需要在实践中积累经验,优化这一模式的运作机制。

从基础研究到产业应用

PI3K-Akt-mTOR信号通路概述

PI3K-Akt-mTOR信号通路,资料来源:ACS Central Science

PI3K-AKT-mTOR通路的功能

PI3K-AKT-mTOR信号通路在细胞的增殖、存活、代谢和生长中起到关键作用。该通路通过PI3K激活AKT,进一步激活mTOR,从而促进细胞的生长和代谢活动。这一过程在正常细胞生理中对维持组织稳态和调节代谢至关重要。

癌症中的异常激活

在多种癌症中,PI3K-AKT-mTOR通路异常激活,成为细胞异常增殖和存活的关键驱动因素。这种异常通常由PI3K通路的基因突变引起,常见于乳腺癌、肺癌和结直肠癌等多种恶性肿瘤中。这一现象表明,该通路在肿瘤发生和发展中具有重要作用。

靶向药物的开发与应用

针对PI3K-AKT-mTOR通路的异常激活,目前已开发出多种靶向药物,例如mTOR抑制剂(如雷帕霉素)和PI3K抑制剂。这些药物通过抑制信号通路的关键节点,有效阻断肿瘤细胞的增殖和代谢,为相关癌症的治疗提供了重要手段。

PI3K-Akt-mTOR通路的信号传导

PI3K-Akt-mTOR的信号传导遵循了由外至内、自上而下、线性传导、级联调控发达的特征。具体来说,在细胞膜表面的受体酪氨酸激酶结合如血小板源性生长因子等的配体后被激活。受体酪氨酸激酶会激活磷脂酰肌醇-3-激酶(PI3K),激活后的PI3K在细胞膜上生产包括PIP3及PI(3,4)P2在内的磷酸肌醇。作为Akt蛋白激酶的上游activator,PIP3及PI(3,4)P2结合到Akt并激活Akt,在细胞内Akt会结合到内体或溶酶体上通过磷酸化Akt下游的底物来传递信号,从而调控细胞活动。Akt可以通过TSC complex来调控mTORC1的活性,从而影响细胞增殖,也可以通过CyclinD1、GSK3B、Forhead、BAD等底物的磷酸化来调控细胞周期、增殖、存活与代谢。故通过PI3K-Akt-mTOR信号通路可以抑制到癌细胞增殖。

以PI3K-Akt-mTOR信号通路为例:靶点发现与商业化历史沿革

总体而言,PI3K-Akt-mTOR 信号通路涉及多个关键靶点,包括 PDGFR、PI3K、Akt 和 mTOR。在这些靶点的成药探索中,可以清晰地看到靶向药物研发的逐步深入过程,以及癌症治疗靶点从细胞表面逐渐向胞内多层次延伸的趋势。值得注意的是,与基础科研的发现时间相比,商业化进程通常存在 8-10 年的滞后。这一现象也从侧面反映了从靶点发现的基础研究到药物开发与产业化应用的漫长转化过程。

PI3K-Akt-mTOR信号通路产业化历史沿革,资料来源:元禾控股

1974年,发现血小板衍生生长因子PDGF,PDGFR是最早被靶向的细胞表面受体,代表的上市药物有2001年诺华被美国FDA批准用于治疗慢性髓性白血病的伊马替尼(格列卫)。

1988年,哈佛大学Lewis Cantley教授团队发现磷脂酰肌醇 3-激酶PI3K,作为PI3K-Akt-mTOR信号通路中游的关键分子。Dr. Cantley教授分别于2007年、2016年、2020年分别创立了Agios Pharmaceuticals、Petra Pharmaceuticals、Larkspur Bioscience三家公司。代表的上市药物有Gilead Science公司开发的一种首创的高度选择性、口服有效的磷酸肌醇3-激酶PI3K-delta抑制剂,于2014年7月23日获美国FDA批准。

哈佛大学Lewis Cantley教授创业历史沿革,资料来源:元禾控股

1991年,Philip N. Tsichlis 教授在 Science 杂志上发表了关于原型 AKT 基因的研究,确立了 AKT 作为 PI3K 信号通路下游的主要效应器的地位。尽管这一发现在学术界引发了广泛关注,Tsichlis 教授并未将其科研成果转化为创业实践。Capivasertib(特鲁卡普)是全球首个获批上市的泛 AKT 抑制剂,能够选择性靶向 AKT1/2/3 三种激酶异形体的腺苷三磷酸(ATP)结合位点,于 2023 年在美国获批上市。目前,针对 AKT1/2/3 的特异性抑制剂仍主要处于临床开发阶段。

1994年,1994年麻省理工学院的David M. Sabatini教授利用雷帕霉素从大鼠大脑中纯化出mTOR蛋白,从而证实了mTOR在哺乳动物中的表达。mTOR信号通路下游的关键调控节点。目前的mTOR抑制剂最初的临床应用集中在罕见病领域例如,肾血管平滑肌脂肪瘤,后拓展到一些常见的恶心肿瘤例如,乳腺癌,近年来mTOR抑制剂的适应症也拓展到自身免疫性疾病领域例如,红斑狼疮、类风湿关节炎等疾病。

麻省理工大学 David M. Sabatini教授创业历史沿革,资料来源:元禾控股

PI3K-Akt-mTOR产业化现状

PI3K产业化现状

PI3K抑制剂的产业化现状显示出其在肿瘤治疗中的重要地位。随着研究的深入,多款PI3K抑制剂已获批上市,主要用于治疗特定类型的血液系统恶性肿瘤,如艾德拉尼(Zydelig)用于慢性淋巴细胞白血病(CLL)和小淋巴细胞性淋巴瘤(SLL)。此外,一些靶向PI3K特定亚型(如PI3Kα)的抑制剂在实体瘤中展现出潜力,例如Alpelisib已用于PIK3CA突变的HR+/HER2-乳腺癌。不完全统计,全球有5款PI3K上市药物,并有30多条在研管线。然而,由于毒性管理和耐药性问题,PI3K抑制剂的进一步发展面临挑战。目前,PI3K抑制剂产业化重点正向优化药物选择性、联合疗法以及扩展适应症方向推进。

PI3K抑制剂获批梳理,资料来源:医药魔方

在我国PI3K抑制剂产业仍处于发展阶段,从早期的技术引进逐步向本土创新过度。目前璎黎的林普利赛以及石药集团引入的度维利塞分别获批用于治疗淋巴瘤等适应症。

在早期,临床试验的设计如下图所示,主要为单臂试验,2022年4月FDA对PI3K抑制剂长久以来的副作用及安全性影响进行重新审视,FDA肿瘤药物咨询委员会(ODAC)以16票同意,0票反对,1票弃权的结果,同意对PI3K药物的开发审批框架进行重新规划,提出了三个改变:

提倡在早期随机试验中通过稳健的剂量探索进行仔细的剂量选择(包括已经批准的药物);

避免将单臂试验作为监管策略,转而采用随机试验;

全面收集和分析OS数据,以评估药物对这个“最终安全终点”的影响。

PI3K抑制剂临床试验,资料来源:六日行研社

在改变单臂试验的策略后,后期对照组试验较难达安全性的标准故导致后续的一系列药物上市申请未被获批。

国内PI3K抑制剂进展,资料来源:元禾控股

Akt产业化

Akt抑制剂的产业化正在逐步推进,目前已取得重要突破。2023年,阿斯利康的Capivasertib (Truqap) 获美国FDA批准上市,成为首个用于临床的泛AKT抑制剂,与氟维司群联合应用于治疗携带PIK3CA、AKT1或PTEN基因突变的HR+/HER2-晚期或转移性乳腺癌患者。这一药物在临床试验中显示出显著的无进展生存期改善,标志着Akt抑制剂在精准肿瘤治疗领域的重要里程碑。

Akt靶向药物的研发目前主要集中于泛Akt靶点,在临床阶段主要分布在临床II/III期,在研药物主要为泛Akt抑制剂,而Akt1/2/3高选择性抑制剂的开发还存在很大的挑战性。与PI3K抑制剂类似,Akt靶点的药物研发同样也面临着毒性、耐药性等安全性问题与挑战,部分药物因临床效果不佳或安全性问题被终止开发(如罗氏的Ipatasertib)。目前,Akt抑制剂的产业化重点在于克服药物耐药性、优化毒性管理,并探索与其他靶向药或免疫疗法的联合应用。

Akt在研管线,资料来源:精准药物研究报告

诺贝尔化学奖与产业化应用

历年诺贝尔化学奖,资料来源:元禾控股

如上图所示,过去7年中所颁发的诺贝尔化学奖有着丰富的产业化应用及转化。总的来说诺贝尔化学奖对获奖技术的产业化产生深远影响。首先,它显著提升了相关技术的知名度和认可度,吸引更多投资与研发资源。其次,获奖技术的突破性特点通常为新兴产业打开了大门,例如绿色化学、材料科学或生物医药等领域,为商业化应用提供了强有力的科学基础。最后,诺奖激励全球研究人员和企业进行技术改良和二次开发,加速了实验室成果向市场应用的转化。

其中比较突出的技术包括2024年诺贝尔化学奖“有关于计算蛋白质设计和蛋白质结构预测”,获奖者David Baker教授因其“计算蛋白质设计”获得一半奖项,他开发了从头设计蛋白质的方法,通过计算机算法创造全新功能的蛋白质,为大分子药物开发提供了新的可能性。2023年,其创办的独角兽企业Xaira Therapeutics的核心技术模型应用了Baker科研团队中最新的科研成果:RF Diffusion和RF Antibody。公司目前在2024年4月首轮获得了10亿美元的融资,在单笔融资金额上位列世界前三。

在生物医药领域,另一家值得关注的企业CRISPR Therapeutics将技术聚焦于基因编辑技术上。CRISPR Therapeutics的历程可以追溯到CRISPR-Cas9基因编辑技术的突破性发现,这一技术帮助其共同创始人埃曼纽尔·夏尔庞捷(Emmanuelle Charpentier)和詹妮弗·杜德纳(Jennifer Doudna)赢得了2020年诺贝尔化学奖。公司于2013年成立,旨在将这项革命性技术转化为治疗严重遗传疾病和癌症的实际应用。

创立后,CRISPR Therapeutics迅速发展,通过与Vertex Pharmaceuticals等合作伙伴共同推进关键疗法研发,其中包括全球首个获批的CRISPR基因编辑疗法CASGEVY™。2016年,公司在纳斯达克上市(股票代码:CRSP),进一步加速了技术商业化和多领域扩展的步伐。目前,CRISPR Therapeutics已成为基因编辑领域的先锋企业,其技术和产品在多种疾病治疗中展现了显著潜力,从诺奖科学到商业化的历程体现了创新科学对人类健康的巨大影响。

AI+蛋白质赛道投资机遇

AI+蛋白质赛道,主要分为两类应用,一是AI进行蛋白质结构的预测,例如谷歌的Alphafold,二是应用AI进行蛋白质的设计,例如David Baker的Rosetta。从时间线上比较,Alphafold略早于Rosetta诞生,Alphafold于2018年出现在公众的视线中,次年,Baker实验组开发出了trRosetta。2021年Alphafold2模型发布后的2年内,Baker实验组先后在2022年首次利用AI设计合成出一种全新的酶,在2023年Baker团队发布RFDiffusion扩散式蛋白质设计模型。两种技术的在时间点上互相交替式的技术迭代与创新,而在产业化应用上因Alphafold更侧重蛋白质结构预测,Baker团队的Rosetta更侧重蛋白质设计,故Baker团队有更广阔的产业化及商业化的应用面。

AI蛋白质设计与预测应用时间表,资料来源:智药局

2024年诺贝尔奖得主David Baker不仅创办了全球历史上前三位的独角兽企业Xaira Therapeutics,并且在产业化上打造了百亿元美金总估值的商业版图,可以称之为诺奖科研成果转化及商业化的“第一人”。据不完全统计,David Baker一共参与创业24家企业,其中18家仍处于活跃状态,在2024年获得诺贝尔化学奖后3个月内又创立了Archon Biosciences,设计全新的生物药物类型-抗体笼,其参与创业的企业项目总估值已超100亿美金。担任华盛顿大学蛋白质设计研究所所长的David实验室就是科研成果转化的基地,发表的每一篇文章都有商业转化的潜力与价值,所创立的公司的管理层也不乏有David学生的身影。David的创业项目现已成为一众生物大健康领域顶级投资机构加持与疯抢的明星标的公司。

2024年诺贝尔化学奖得主David Baker创业项目-按时间顺序排序,资料来源:元禾控股

其实,在“AI+蛋白质”,Xaira Therapeutics的融资不是孤例。据动脉橙数据库,2022年1月至2024年6月的两年半间,该赛道已发生不下100起融资事件,总融资额超60亿美元,是目前医疗健康最受资本热捧的领域之一。

AI+蛋白质全球融资情况,资料来源:动脉网

在中国,AI制药也已经进入了了“百企时代”。据不完全统计,中国AI制药公司已达到了104家,分布于北京、长三角、大湾区三地,包含了有超过94%的AI制药公司。从区域分布情况来看,中国AI医疗企业主要分布在广东、北京、上海、江苏、浙江、山东、安徽、湖北、福建、四川等省市。

从代表性企业分布情况来看,高等院校资源丰富的北京、上海地区上市代表性企业众多,如泓博医药、润达生物、嘉和美康、鹰瞳科技等,其次是在江苏、广东等地区。

中国AI制药企业地域分布图,资料来源:智药局

总结

癌症的治疗手段

近年来癌症治疗发展的整体趋势遵循着细胞毒素药往靶向药的趋势,小分子药往大分子药的趋势。

信号通路与靶点

信号通路传递由细胞膜向细胞核传递,线性传导级联调控。PI3K通路靶点的发现亦遵循由外至内、由上至下的方向性。但在药物耐药性上升后,对于通路上下游靶点的双向探索会更加积极。

从基础研究到产业化

基础研究在靶点发现上提前于产业化,往往教授并不是商业化这款药物的人,在药物验证方面,产业商业化是先于基础研究的。

未来的投资机遇

未来AI的概念会影响创新药的研发及产业化,体现在三个方面:1.轻资产,2.高效率,3.应用广。

0

第一时间获取股权投资行业新鲜资讯和深度商业分析,请在微信公众账号中搜索投中网,或用手机扫描左侧二维码,即可获得投中网每日精华内容推送。

发表评论

全部评论